La formation des sols sous climats tempérés

PDF

Comment des roches ont-elles pu se transformer en des matériaux meubles susceptibles de porter de riches végétations ? Quelles sont les spécificités des sols par rapport aux roches et aux formations inaltérées étudiées par la géologie ? Cet article insistera sur leur organisation en agrégats et la présence d’une porosité multiforme favorable à une activité biologique intense ainsi qu’à la circulation et au stockage de l’eau. La formation des sols est la conséquence d’altérations de divers matériaux géologiques (les « matériaux parentaux » autrefois nommés « roches-mères »), sous l’action notamment des précipitations et des êtres vivants, sur une longue durée. Un deuxième article détaillera les facteurs qui déterminent leur formation, leur aspect, leurs propriétés et leurs fonctionnements.

1. Qu’est-ce que la pédogenèse ?

Quant aux processus pédogénétiques, ce sont tous les phénomènes, naturels ou liés aux actions humaines, d’altérations, néogenèses, transferts, remaniements, concourant à la formation et à l’évolution des sols (voir ci-après).

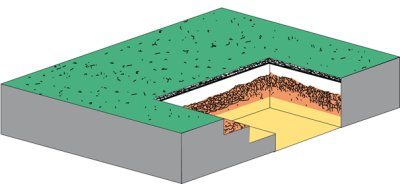

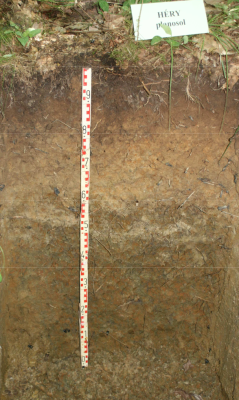

Pour étudier la pédogenèse, observer correctement les différentes couches du sol (nommées horizons) et pouvoir réaliser des prélèvements afin d’effectuer des analyses, il faut creuser des fosses (Figure 1). L’usage d’une tarière (appelée aussi sonde) ne permet pas d’observations satisfaisantes ni de prélèvements convenables. Les descriptions sur fosses doivent être complétées par l’interprétation de toute une série d’analyses bien choisies, confiées à des laboratoires compétents.

Aujourd’hui, en observant un sol dans une fosse pédologique, nous constatons le résultat de la somme des fonctionnements journaliers, mensuels et annuels sur 1 000, 10 000, 100 000 ou 1 000 000 d’années. Sur des périodes aussi longues, il peut y avoir eu des changements climatiques et/ou des phases d’érosion ou de nouveaux dépôts. Les sols ont donc souvent un aspect complexe.

Le sol que nous observons, décrivons et analysons aujourd’hui est la résultante de l’action d’un, mais le plus souvent plusieurs, processus pédogénétiques successifs et/ou simultanés ayant agi sur un matériau initial. La morphologie et les constituants du sol observés aujourd’hui intègrent à la fois l’héritage du matériau parental et les effets de ces différents processus pédogénétiques.

Tout ce que l’on peut observer aujourd’hui (aspects macro- et micromorphologiques) et analyser (analyses granulométriques, chimiques et minéralogiques) est relatif à ce qui est resté sur place et qui résulte de transformations plus ou moins importantes. Ces dernières sont fonction :

- des propriétés du matériau parental initial ;

- du laps de temps écoulé depuis la mise en place ou de la mise à nu de ce matériau ;

- de l’agressivité des climats qui se sont succédé.

Mais d’autres propriétés permettent de caractériser le fonctionnement présent du sol :

- le pédoclimatEnsemble des conditions de température et d’humidité régnant dans les horizons d’un sol, variables au cours de l’année, la végétation spontanée, la forme d’humusEnsemble des caractères morphologiques macroscopiques des horizons supérieurs humifères des sols forestiers (horizons O et A et leur succession), dépendant de leur mode de fonctionnement, notamment de l’activité biologique qu’ils hébergent. ;

- la composition des eaux s’écoulant hors du sol et le fonctionnement hydrique contemporain ;

- les caractères physico-chimiques actuels (pH, état du complexe d’échangeEnsemble des constituants des sols susceptibles de retenir des cations provenant de la solution du sol. Toutefois, ces derniers ne sont que momentanément fixés et demeurent échangeables. Il s’agit d’une adsorption, phénomène de surface, sans réaction chimique. Ces constituants sont surtout les minéraux argileux phylliteux et les matières organiques humifiées., etc.).

2. En quoi un sol diffère-t-il d’une roche ?

- Des transformations chimiques de certains minéraux : les altérations

- Exemple 1 : la disparition relativement rapide des micas noirs des granites, et leur transformation en minéraux argileux ;

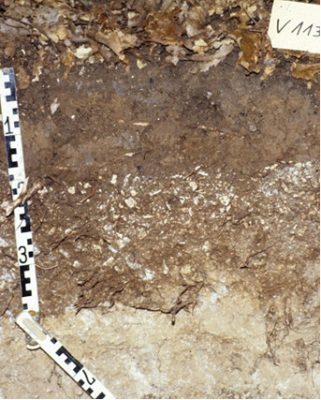

- Exemple 2 : la dissolution progressive de la calcite dans les sols et les sédiments calcaires (Figure 2).

- L’apparition de nouvelles espèces minérales : des néogenèses ou néoformations.

- Exemple 1 : la formation de silicates en feuillets (les minéraux argileux),

- Exemple 2 : la formation, à partir de minéraux silicatés, d’oxydes de fer libres, non présents initialement dans la roche,

- L’installation et l’action d’organismes vivants grâce à l’abondance relative du dioxygène : bactéries, champignons, micro-arthropodes, nématodes, vers de terre, racines des plantes supérieures, etc.

Il en résulte une organisation spécifique, une structure pédologique macroscopique qui, le plus souvent, se traduit par l’apparition d’agrégats. En outre, il se forme une grande quantité de vides (appelés pores), de formes et de dimensions diverses.

3. Structure et porosité

Dans les horizons de surface labourés, travaillés régulièrement par des outils agricoles (les uns émiettent, d’autres compactent), on parle également de structure, mais alors il s’agit plutôt de mottes artificielles.

Certains vides se sont formés à l’intérieur des agrégats (trous de racines, interstices entre particules, chenaux de vers) et d’autres séparent les agrégats (vides d’entassement, fentes de dessiccation).

Ce sont ces vides qui permettent l’aération (donc la respiration des organismes vivants) ainsi que le stockage et la circulation de l’eau, en fonction de leurs formes, de leurs dimensions et de leur continuité (ou non).

Imaginons une forte pluie :

- Tout ou partie de l’eau de pluie peut ruisseler en surface, même sur une pente très faible, si la surface du sol est « fermée » par du goudron, du béton ou une croute de battanceQuand les horizons de surface présentent des agrégats très fragiles (en conséquence d’une granulométrie limoneuse et d’une faible teneur en matières organiques), il se forme, sous l’impact des gouttes de pluie, une mince croûte (0,5 à 5 mm) finement litée, plus ou moins continue. Cette croûte de battance fait obstacle à l’infiltration de l’eau dans le sol. Il en résulte la formation de flaques d’eau et, souvent, du ruissellement dans la parcelle, stade initial de l’érosion hydrique. ;

- Une partie va circuler verticalement sous l’effet de la gravité dans les vides les plus gros (> 10 µm), à condition que ces vides soient connectés ;

- Une partie va demeurer dans la porosité fine (entre 10 et 0,2 µm) mais pourra être extraite et utilisée par les racines des plantes (c’est la réserve utile) ;

- Une autre partie est retenue dans une porosité très fine (< 0,2 µm) par des forces capillaires tellement importantes, que l’eau ne peut plus être extraite par les racines ;

- Enfin, dans certains cas, l’eau peut être bloquée en profondeur par une couche imperméable (par ex. une couche argileuse humide). Il en résulte un engorgement de toute la porosité par de l’eau avec comme conséquence à court terme une perte d’oxygène et l’installation d’un milieu réducteur défavorable à toute activité biologique aérobie (microorganismes, racines, vers de terre).

4. Biologie et pédologie : deux mondes différents, des concepts distincts

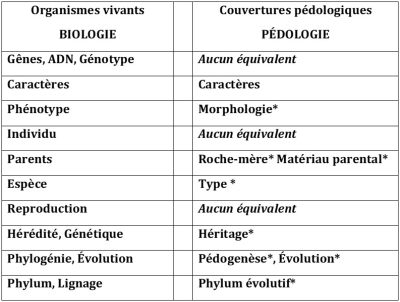

Dans la Figure 4 ci-contre, nous avons mis face à face, sur deux colonnes, un certain nombre de concepts classiques de la biologie et de la pédologie. Certains des concepts majeurs de la biologie n’ont aucun équivalent en pédologie ! Les autres n’ont que des équivalents approximatifs signalés par un astérisque *.

Sols et foncier

Un sol est étroitement localisé et ne peut pas se déplacer (à la différence de l’air, de l’eau, des animaux sauvages…). Chaque sol doit donc être défini par ses coordonnées géographiques. À la différence de l’air et de l’eau, il a généralement un propriétaire et, souvent, un exploitant distinct du propriétaire. Mais c’est également un bien commun qui rend aux sociétés humaines des services écosystémiques irremplaçables. On peut donc s’attendre à des conflits entre intérêts privés individuels et intérêts collectifs…

Les couvertures pédologiques

Comme le mot « sol » est très polysémique et que les sols s’étendent sur la quasi-totalité des territoires de plaines, les pédologues utilisent désormais couramment la notion de couverture pédologique. Les couvertures pédologiques sont de très grands volumes de sols formant un continuum qui varie dans les trois dimensions de l’espace et évoluent avec le temps.

5. La notion d’horizon

La notion d’horizon de sol est un concept clé pour les pédologues, mais ce mot n’a pas la même signification que quand il est employé par les géologues, pour lesquels un horizon est un niveau mince que l’on peut distinguer au sein d’une série sédimentaire.

Vus en coupe, les horizons apparaissent le plus souvent comme des couches horizontales plus ou moins épaisses. Mais parfois leur aspect, vu dans une tranchée verticale, est beaucoup plus complexe (Figure 6).

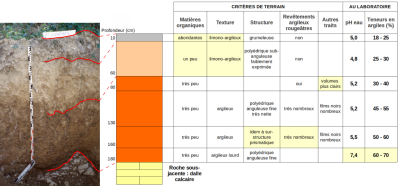

On peut distinguer un horizon dès qu’un caractère jugé important varie nettement. Ce découpage doit être raisonné, s’appuyant sur des traits morphologiques observés sur le terrain (couleurs, texture, structure). Les limites ne sont pas toujours très nettes.

Dans tous les cas, les horizons sont des volumes, qui paraissent macroscopiquement homogènes ; ce sont des sous-ensembles de la couverture pédologique étudiée. Comme leur épaisseur se compte en centimètres, ils sont directement perceptibles à l’œil nu, dans une fosse. L’horizon est le niveau d’investigation le plus commode pour décrire, définir et échantillonner les sols.

Les horizons sont l’objet d’une typologie en fonction de leur aspect, de leurs fonctionnements et de l’interprétation pédogénétique que les pédologues en donnent. À cette typologie sont associés des codes : horizons H, O, A, E, -g, S, BT…

6. Épaisseurs des sols

Il n’est pas toujours facile de savoir où s’arrête le sol en profondeur et où commence le matériau parental plus ou moins altéré (Figure 7).

Sous les climats européens on peut dire que les sols « jeunes » présentent une épaisseur comprise entre 10/15 cm et 2 m (Figures 8 et 9). Mais les très vieux sols peuvent atteindre des épaisseurs de 10 à 20 mètres (par ex. les sols des terrasses caillouteuses rhodaniennes).

Sous climats équatoriaux ou intertropicaux humides d’Afrique ou du Brésil, on peut considérer que les sols, vieux de plusieurs millions d’années, peuvent atteindre des épaisseurs comprises entre 10 et 25 m.

7. Les couleurs des sols

Depuis l’Antiquité, les « terres » ont été caractérisées et nommées par leur couleur, le plus souvent par la couleur de leurs horizons de surface, observables en absence de végétation.

Mais la couleur de l’horizon de surface ne peut pas fournir une description suffisante de données essentielles (telles que la texture, la structure, la profondeur, la différenciation d’horizons) ni de caractéristiques chimiques en rapport avec la fertilité potentielle, ni de caractères fonctionnels comme le régime hydrique.

Les quatre principaux agents colorants des sols sont :

- le fer, par ses oxydes (au sens large) : colorations rouges, orangées, violacées, rouille ou brunes en milieux aérés, bleuâtres ou verdâtres en milieu réducteur ;

- les matières organiques qui superposent des colorations noires, grises ou brunes ;

- le manganèse dont les divers oxydes, plus ou moins associés au fer, se concentrent dans certains horizons de sols où se produisent des engorgements intenses mais temporaires. Se forment alors des nodules, des enduits, des revêtements, de couleur noire ;

- et le calcaire qui donne une coloration blanche.

En l’absence de calcaire, les couleurs très claires, surtout nettes quand le sol est sec, sont l’indice d’horizons peu humifères et très pauvres en fer. Il peut s’agir d’une teinte initiale ou du résultat d’une décoloration par un phénomène pédologique. Dans tous les cas, c’est la couleur des minéraux résiduels qui s’impose, principalement celle du quartz.

Un certain nombre de sols présentent cependant une couleur directement héritée du matériau dont ils sont issus. Citons les sols roses développés à partir du grès rose des Vosges ou les sols verts issus de l’altération de grains de glauconieAssociation de minéraux argileux à haute teneur en fer, appartenant à une série dont un pôle est de type smectite et l’autre de type glauconite. Formée en milieu marin, elle se présente fréquemment sous la forme de petits grains arrondis (0,1 à 3 mm) de couleur vert foncé. Dans les sols, après une altération modérée, ces pseudo-sables se désagrègent et fournissent un matériau argileux vert. (Figure 10). Pour les autres, au contraire, la couleur des différents horizons est due aux constituants qui se sont individualisés, accumulés ou concentrés au cours de la pédogenèse (argiles, fer, calcaire, matières organiques).

- reconnaitre directement la présence, l’abondance relative, les déplacements ou l’accumulation des quatre constituants colorés énumérés ci-dessus ;

- constater l’état oxydé ou réduit du fer qui traduit la dynamique de l’eau à travers les traits hydromorphes liés à des engorgements temporaires ou permanents ;

- ou bien déceler certains minéraux hérités particuliers (glauconieAssociation de minéraux argileux à haute teneur en fer, appartenant à une série dont un pôle est de type smectite et l’autre de type glauconite. Formée en milieu marin, elle se présente fréquemment sous la forme de petits grains arrondis (0,1 à 3 mm) de couleur vert foncé. Dans les sols, après une altération modérée, ces pseudo-sables se désagrègent et fournissent un matériau argileux vert., orthose rose, etc.).

Elles peuvent donc nous aider également à reconnaitre et interpréter :

- la nature du matériau parental ;

- l’existence de différents processus pédogénétiques à l’origine du sol étudié, que ces processus soient anciens (liés à des climats souvent plus chauds, responsables de rubéfactions (couleur rouge) par libération de grandes quantités d’oxydes de fer) ou actuels ;

- certains facteurs de fertilité tels que la présence et l’incorporation de matières organiques, ou au contraire le risque de toxicité vis-à-vis de certaines plantes comme l’abondance du calcaire fin, dit aussi « calcaire actif ».

8. Messages à retenir

- Les sols se forment à partir des roches mais s’en distinguent par une série de caractères, notamment par l’existence d’une importante porosité dont les formes, les dimensions et les origines sont diverses.

- C’est cette porosité qui permet la circulation de l’air (et de l’eau) et rend possible la vie et l’activité de toute une microfaune ainsi que le développement des racines des plantes supérieures. Cette même porosité, de toutes dimensions, joue un rôle essentiel dans le stockage, la filtration et la circulation des eaux de pluie.

- En France métropolitaine, le plus souvent, l‘épaisseur des sols est comprise entre 10 cm et 2 m. Mais certains sols très anciens peuvent atteindre 20 m.

Notes et références

[1] Jean Boulaine. (1989) Histoire des pédologues et de la science des sols. Editions Quae. 285p.

[2] Albert Demolon. (1949) La génétique des sols. Éd. Presses Universitaires de France – PUF.

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : BAIZE Denis (9 juin 2023), La formation des sols sous climats tempérés, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 27 juillet 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/sol/formation-sols-climats-temperes/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.