牡蛎:鲜为人知的沿海环境工程师

牡蛎是海岸带生态系统中极为重要的无脊椎动物。这些环境工程师不仅承担了许多生态系统服务,也支持着构建沿海景观的繁荣经济活动。在数百万年的时光里,它们形成了厚厚的沉积岩层,这些沉积岩层对地球的物质平衡至关重要,也显示出强大的生物造岩能力。然而,随着人类世的到来,这些具有强大地质能力的生物正面临无间断的过度开采、栖息地破坏、病害侵入、全球变暖以及各种污染。虽然其重要性与陆生环境中的蜜蜂有些相仿,但同为工程师的牡蛎相貌平平,上镜率远不如蜜蜂;作为海洋环境的关键物种,其生存如今受到威胁,理应引起重视。拉·方丹关于老鼠和牡蛎的寓言说得没错:如果不控制生物多样性的丧失,最终的受害者很可能是人类自己。

1. 牡蛎:不可或缺却濒临灭绝的海洋无脊椎动物

在法国有两种牡蛎:一种是欧洲平牡蛎(Ostrea edulis),[1]原产于欧洲海岸;另一种是太平洋牡蛎(Crassostrea gigas),50年前为拯救法国牡蛎养殖业而引进的品种(参见焦点:历史的教训)。尽管这两个物种的来源、演化历史、生态和习性都不尽相同,但却有着相同的命运:在生态平衡中不可或缺,在人类压力面前又脆弱不堪(参阅牡蛎:守卫海岸线的哨兵)。

1.1.两种牡蛎,两种不同的生物学模型

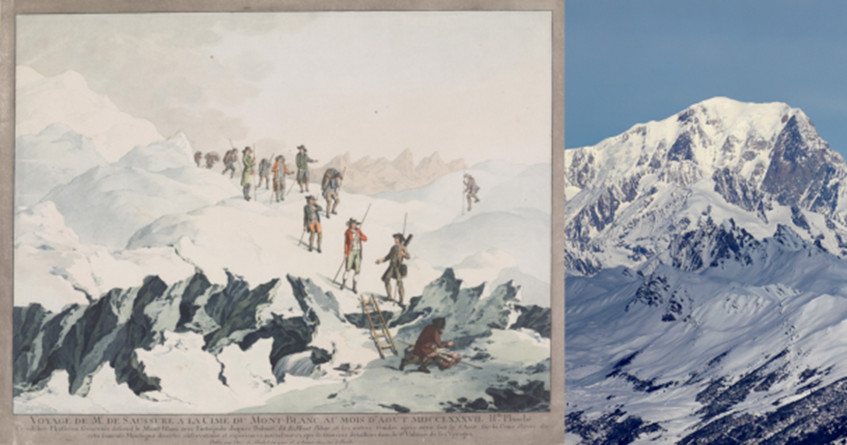

通过研究这两个互补生物模型(图 1),即本土种欧洲平牡蛎及其引进表亲太平洋牡蛎,我们试图理解它们生活周期的关键过程,特别是在瞬息万变、承受多重压力的海洋自然条件下,它们的生态、生理、繁殖周期、个体补充、种群动态与种群维持、生产性能等,以及这些过程的关键控制因素。这些研究不仅对水产和渔业生产价值颇多,也对保护生物学有所启发:这两个物种及其建造的礁石构成了欧洲沿海环境真正的生物多样性保护区。

原始的繁殖方式。和大多数双壳软体动物一样,牡蛎的底栖-浮游生活周期包括:

- 在水体中的自由浮游幼体阶段(称为浮游阶段),持续数周;

- 固着底栖阶段(固定在海底),终其一生。

这两种牡蛎都是雌雄同体,太平洋牡蛎在生存期间性别不稳定,而欧洲平牡蛎在每个繁殖期都只表现出一种性别。另一方面,这两种牡蛎性成熟时总是先表现为雄性,这种现象称为雄性早现。

据报道,太平洋牡蛎是卵生,它们将配子释放到水中,在水里受精;而欧洲平牡蛎却是胎生!

雄性欧洲平牡蛎在夏季释放出精子,大量精子聚集成小球[2],避免过快分散,保证有足够数量的精子让雌性受精,因而具有进化选择优势。邻近的雌性滤取到精子后,与卵细胞一起在入水腔中完成受精,幼体在水腔保护下发育10天左右。欧洲平牡蛎是孵卵物种,这在软体动物中十分罕见,也是其第二个进化优势。孵育期间,随着子代的成长,牡蛎母亲会从幼体刚形成时的“乳白色”阶段变化到“灰/黑色”阶段,此时幼体已长出初壳,可以随洋流漂浮,释放到野外[3]。

在法国所在的纬度上,大西洋海岸的欧洲平牡蛎幼体一般从六 月开始繁殖。布雷顿的牡蛎渔民对这一季节性物候事件非常熟悉:“栗子树花开遍地,快放渔具收牡蛎”。太平洋牡蛎对于温度的要求较为严苛,七月中旬后,它们才会在大西洋沿岸聚集产卵。简言之:欧洲平牡蛎在圣约翰节产卵,而太平洋牡蛎在七月十四产卵!然而,近年来的气候条件会拨快或调慢这一原本精准的“时钟”,气候变化已经对这一精巧的机制产生了不可预测的冲击[4]。

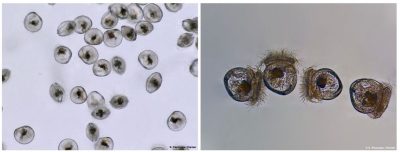

雌牡蛎释放出来的幼体附有“面盘”,被称为面盘幼体(图2)。欧洲平牡蛎会度过约10天的浮游生活,而太平洋牡蛎是20天。两种牡蛎长到240µm后,壳会变得更圆更厚,逐步长出一条足和一只眼。它们会聚集到水流条件有利的地方[5],在海床上寻找岩石、卵石和其他粗糙不平的支撑物,选择最佳附着基质安顿下来。当然,它们最偏爱的基质还是同类的牡蛎壳,这源于牡蛎幼体的群居习性。它们跟成年牡蛎聚集在一起,并把自己固定在成年牡蛎壳的外缘(参见本文引言图)。每个繁殖季都会重复这些奇妙的过程,牡蛎壳礁石也不断增大。

幼年牡蛎底栖生活的第一年充满艰辛,例如寻找稳定的栖息地、与临近生物竞争、日常捕食,抵御流行病、新兴病毒和寄生虫的侵扰……

独特的生活环境。要维持种群稳定和礁石的持续生长,牡蛎的生活环境必须满足以下条件。

- 最佳营养。牡蛎会滤食水体中的漂浮物,摄取其中的浮游植物。成年牡蛎每小时能滤过5至10L水,截留其中大于4至5µm的微粒。春季是牡蛎育肥、成长和投入大量精力繁殖的关键时期,所以此时的浮游植物必须丰富多样[6]。

- 独特的理化条件。最适含盐量为30至35 PSU;最适温度为冬季最低水温约6℃、夏季最高水温约28℃;水的浊度要低,悬浮物浓度极少高于50 mg/L[7]。

- 特定分布。这两种牡蛎平等共享沿海环境:太平洋牡蛎生活在潮间带,欧洲平牡蛎则更喜欢前滩下部和0至5m深的浅水区,很少出现在水深超过10m的区域。

在这些最佳条件下,牡蛎一生都在不断生长,可以长到超过20cm,寿命长达数十年:欧洲平牡蛎的长寿记录是34岁,这一纪录发生于威尔士!

1.2. 生态学经验:团结就是力量

牡蛎礁的形成。每一轮年轻牡蛎的加入(学术上称为“征召”)都会增加海床上的种群密度,逐步形成聚集体,然后形成精巧的礁石;若任其发展壮大,就会形成凝聚的、繁茂的生物礁。

建造这些礁石的生物被称为“生态系统工程师”,它们自己建造栖息地。根据自然2000(Natura 2000)的分类方法[8],牡蛎建造的栖息地被称作“生物礁”(栖息地1170)。这些礁石堪比水下小型森林,为许多其他海洋物种提供了栖息地、庇护所和食物,还能保持生态系统的洁净和恢复力。然而这一过程非常缓慢,一如珊瑚礁的形成,需要几年甚至数十年时间(图4)。

在引进太平洋牡蛎50年后的今天,其在欧洲海边已经十分常见。但是,在所有沿海海岸,欧洲平牡蛎床和牡蛎礁(本土物种)却成了整个欧洲海岸带岌岌可危的海洋栖息地[9]。它们曾遍布欧洲所有近海区域,但在遭受长达四个世纪的无休止捕捞后,这种本土牡蛎几乎绝迹。曾经在英语和法语里都有专门的术语来描述这些地方,即“牡蛎场”,英文中称为“Oyster Ground”,法语中称为“Huitrières”。令人惊讶的是,随着时间的推移和牡蛎礁被毁坏,这些术语也从我们的语言中消失了(图5)。(参见岩质海岸带的生物多样性:成带性及生态关系)。

目前,在受保护的未开发环境中,在由砂泥沉积物、砾石、贝壳碎片构成的小型松散海底(0至10m深)或直接在卵石上,我们仍然可以观察到欧洲平牡蛎的聚集过程,即这些古老礁石形成的第一阶段。在地理保护、生物休整和主动修复下,这些生物礁有可能再次繁茂,重现丰富的生物多样性(见下)。

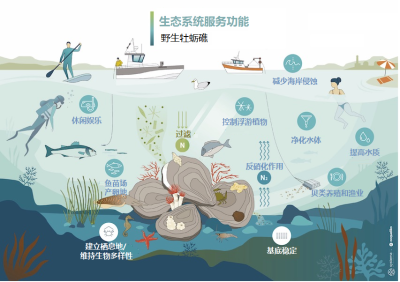

牡蛎礁的生态系统服务功能。图6总结了这些建造礁石的工程师物种提供的生态系统服务功能(参见:生物多样性是必需品而非奢侈品)。

这些功能可以归为4大类:

- 支撑功能:构建栖息地、维护海洋生物多样性:

- 坚硬的牡蛎壳可以作为许多固着型底栖生物的附着基质:苔藓动物、被囊动物、海绵、环节动物、大型藻类通常都借其定植(图7)。[10]

- 群落冠层为很多无脊椎动物(腹足类、双壳类、小型甲壳类、棘皮类)提供庇护所,无脊椎动物的到来又吸引了小型中上层生物(鱼类、头足类动物)。所有这些生物都在这里觅食和产卵,因此,牡蛎礁作为育儿床和觅食地至关重要。

这些生物营造的栖息地造福了数百种物种。一些海洋生物学家认为牡蛎礁的重要性不亚于热带环境中的珊瑚礁,前者虽然没那么迷人,但却同样有用!

- 调节功能:牡蛎的工程技能远不止于此:

1、这些生物丘相当于强效生物过滤器,不间断净化水体中的悬浮物质(无论有益还是有害),为自然界的生物地球化学循环做出积极贡献:每天24小时都在过滤、反硝化、净化和澄清。它们仿佛海岸带的“水族馆水泵和过滤器”,兢兢业业、默默无闻、不辞辛劳、不可或缺······

2、此外,它们紧密的结构能促进沉积物稳定、海浪能量衰减以及底层洋流减弱。这些物理屏障塑造了海岸带及水下景观,有利于稳固周边较为脆弱的栖息地和/或必需清澈水质的栖息地,尤其是鳗草和藻团床。

- 生产功能:

1、人类的食品(渔业和水产业);

2、农业上的贝类原料(石灰改良剂),现在工业上的贝类原料(牡蛎胶、牡蛎制成的高岭土和玻璃、贝壳混凝土、海水电解工艺(Geocorail)等)。

- 文化功能:最后,牡蛎还为生态旅游做出贡献(牡蛎大道、牡蛎节日甚至还有牡蛎小径!),沿海景观因此更加多样化和得到改善,牡蛎支持娱乐活动(潜水、捕鱼)的同时也支持着教育活动(海洋教育区);一如红酒与葡萄园的关系。

2. 面临气候变化的泥足地质巨人

如果连续几轮都没有牡蛎幼体加入,种群就会衰退,甚至可能消失,尤其是存在其他不利因素时,比如各种人为压力。在这个特殊的生态系统工程师物种中,级联反应会影响物种分布、群落结构、生物多样性,有时甚至会影响整个生态系统。另一方面,只要条件有利于牡蛎幼体的生存和种群繁殖,其个体高繁殖力特性便能帮助它们快速重建新的种群;如果人类能够稍加援助,情况会更好。

2.1. 确定可控的局地威胁

牡蛎一直受到各式各样的威胁。栖息地毁坏、过度捕捞、全球贸易引入寄生虫或疾病,这些都造成了灾难性的后果,甚至可能摧毁当地的海洋经济[11]。残留下的牡蛎种群非常弱小,容易成为土著或入侵捕食者唾手可得的猎物!这种经常性的捕食压力有可能永久性阻碍种群恢复。海星、扁虫、金头鲷、帝王鲷和荔枝螺牡砺钻[12]等敌害尤具破坏性,会对牡蛎种群造成毁灭性打击[3](图8)。

可以采取某些水下生境恢复政策,控制当地已查明的“不堪一击”的威胁因素,提供生物修整区,促进欧洲平牡蛎床恢复,提高生态系统复原力(参见3.2)。

2.2.潜伏不可控的全球威胁

慢性污染无疑是更具全球性的威胁(参见牡蛎:守卫海岸线的哨兵),但其中最重要的还是全球变暖和海洋酸化。

由于温室气体浓度升高,超过90%的地球系统过剩热量都被海洋吸收,30%以上的大气二氧化碳(CO2)排放量的也进入了海洋,因此海洋在调节全球气候方面至关重要。坏消息是,1971年以来,海洋表层(0至300m)每十年就会升高约0.11℃。与此同时,二氧化碳和海水相互作用变成碳酸,逐渐引起“海洋酸化”,这是伴随气候变化的一个危险因素。

据政府间气候变化委员会(IPCC)最悲观的预测(RCP 8.5),到本世纪末,全球气温会上升4℃左右,全球海洋的pH(酸碱度)会在目前8.1的基础上再降低0.32个单位,意味着海洋酸度增加110%。这些变化会直接影响牡蛎的生物学特性。

面临海洋变暖的牡蛎。牡蛎是一种冷血动物,不会调控身体温度,体温随所处环境的热力状况而变化。只要水温超过17℃,欧洲平牡蛎就会开始繁殖,而太平洋牡蛎则要等到18℃至19℃。夏季温暖的海水都有利于两种牡蛎幼体的发育:

- 目前来说,“布列塔尼热浪”有利于欧洲平牡蛎繁殖,可以用来促进生态恢复。

- 从生物地理学的角度来看,太平洋牡蛎引进50年后,已经可以在欧洲各个地方繁殖,甚至远至挪威。这意味着太平洋牡蛎从其法国引进地向北扩展了1400km[13]。当前法国布雷斯特湾的环境条件有助于当地太平洋牡蛎后代的产卵和生存。甚至有生物学模型预测,到2100年,这个温带生态系统中的牡蛎会一年产两次卵,早期产卵和晚期产卵,而太平洋牡蛎刚被引进时是不会在这里产卵的。

因此,直到2100年,大西洋沿海的这两个物种都将安然无恙。

然而在地中海沿岸,过去几年的热浪使科学家们更为担忧。2018和2019年间,托潟湖(Thau lagoon,地中海牡蛎的主要养殖点)的水体盐度创下了42 PSU的记录,温度也高达30℃,而水中溶氧量却下降了[15]。这些条件已经十分接近太平洋牡蛎的生理极限,破坏了底栖生物群落的稳定,改变了牡蛎赖以为食的浮游植物群落。例如,只有一些极小型物种可以忍耐这种环境剧变,从中获益。然而这些物种对牡蛎并无营养价值,牡蛎由此生长阻滞、体重减少,进而死亡率增高[16]。从这个角度看,气候变化直接威胁到了牡蛎养殖!

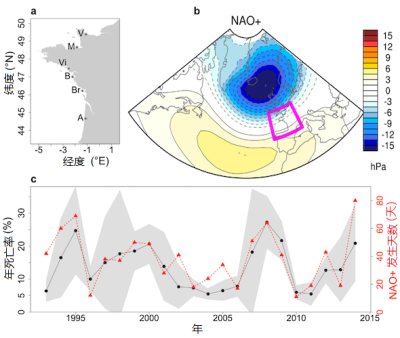

此外,全球变暖还会影响天气的季节特征。现如今,温暖潮湿的冬季使得成年牡蛎死亡率更高,而且接下来一整年也是如此;随着全球变暖,温暖潮湿的冬天会不断增加[17]。变暖的冬天使病原体得以生存,也会阻止牡蛎休眠,在夏季更为脆弱。欧洲平牡蛎的反应更为复杂:温暖潮湿的冬天有利于马尔泰虫的寄生,但不利于波纳米亚虫[18]。气候变化可能对这些寄生虫病产生影响,但程度如何难以预料。

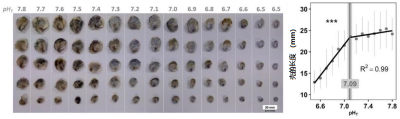

面临海洋酸化的牡蛎。海水酸度的增加会减少碳酸钙的可用性,而碳酸钙是许多钙质动物造壳的必要矿物质,比如牡蛎。严重的酸化甚至会引起壳体溶解。近岸水域生活着许多我们喜爱的贝类,自然状况下近岸水域比远洋酸度更高,pH更不稳定,但它们有可能越来越酸、长此以往。目前在布雷斯特湾,牡蛎生存的水域pH值有时就会低于7.7。

然而,太平洋牡蛎是“前滩居民”,不断被潮汐冲刷,进而适应了不断变化和极端的环境条件。科学研究表明,到2100年,太平洋牡蛎在幼年和成年阶段都能很好抵抗海洋酸化。举例来说,在实验室环境下,只有当pH低于7.1时,其生长才会受到影响(图10)。自然条件下不太可能出现如此酸性的海水[19]。

而对欧洲平牡蛎(本土物种,终身生活在水中)来说,它们本就十分脆弱,pH对它们造成的后果尚不清楚。

另一方面,两种牡蛎的幼体虫阶段都更为敏感:例如,我们观察到,只要pH降到7.6以下,太平洋牡蛎幼体的生长就会显著减慢,存活率也会下降。世界上有些地方已经达到了这个临界值,比如美国西海岸,那里的科学家和贝类养殖者已经发现,海水酸度和太平洋牡蛎幼体死亡率有很强的关联性很强[20],不得不采取应对策略。

3. 保护、生态恢复和利用间的协调

3.1. 国家观测台预测气候对牡蛎的影响

2008年法国海洋开发研究所建成一所国家观测台,监测整个法国海岸线上牡蛎的生活周期[21],尤其是生长、生存、繁殖和征召这些与种群动态变化至关重要的阶段,以便预测气候变化的影响。例如,在法国沿海几个区域(从托潟湖到布雷斯特湾)对这两种牡蛎的征召(群落更新的基石)进行详细研究,以便更好预测未来可能的变化(图11)。

3.2. 拯救欧洲平牡蛎的全球方案与欧洲联合

气候变化对生态系统的影响日益增强,而生物多样性的降低和环境加速恶化也削弱了生态系统的抵抗力,使之愈发脆弱。除采取行动减少二氧化碳排放,基于自然的解决方案(NBS)也能提供更强的复原力,是一种补充应对手段。

海床退化、渔业机械化、污染、土壤大量流失、河口沉积加快,外加外来物种引进(有些是入侵物种或病原物种),这导致本地物种及其栖息地衰退、消失(参见牡蛎:守卫海岸线的哨兵)。在此背景下,尤其是当1992年《欧洲栖息地指令》颁布以来,保护生物学和恢复生态学就成了海洋环境领域必不可少的多学科研究主题。

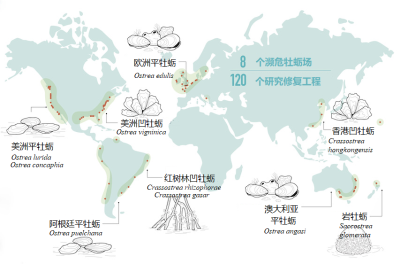

在国际上,许多科学机构、每次国际贝类恢复会议(ICSR,International Conference on Shellfish Restoration)年会,都特别关注本土牡蛎礁议题。世界上已有超过100项牡蛎礁恢复工程(图12)。

作为欧洲唯一本土特有牡蛎,欧洲平牡蛎长期以来一直被法国环境法忽视。1992年颁布的《欧洲栖息地、动物和植物指令》指出“要维护栖息地的良好状态,必要时恢复栖息地”;2008年公布的《保护东北大西洋海洋环境公约》,又称为奥斯巴公约[22](奥斯陆-巴黎,OSPAR Convention),将欧洲平牡蛎礁列为“极度濒危”栖息地。然而直到2021年,这一物种及其栖息地的生态恢复仍处于起步阶段,不过总算有些进展[23]。

近年来,布列塔尼岛和科西嘉岛的一些先驱性科学项目已初见成效[23](图13)。另外,新近成立的全欧联盟(NORA——本土牡蛎恢复联盟)也日益活跃,关注这些恢复问题[24]。作为“联合国生态系统恢复十年计划(UNDER)”的一部分,本土牡蛎的保育热潮预计从2021年持续升温。垂暮中的欧洲平牡蛎,可能成为海洋环境生态恢复的真正吉祥物和先锋大使。

4.值得记住的信息

- 牡蛎已经在我们沿海生存了数百万年,现在很可能被列入受人类威胁物种名单中;

- 这种海洋生物虽然其貌不扬,但其生物学特性却比表面上看起来复杂得多,尤其是繁殖策略,使其能在适宜环境中迅速定殖;

- 牡蛎扮演着建筑师物种、生态系统工程师、生物多样性支柱、多种调节服务供应商(净化水体的生物过滤器、稳固沉积物、塑造海岸带和水下景观)等多重角色;

- 这些生物堡垒赋予海洋环境恢复力,为其提供适应、减缓气候变化压力的宝贵手段;

- 持续全球化会促进新兴病原体、寄生虫、捕食者出现,而气候的内在惯性也将对牡蛎生态系统维护产生长期影响。

- 在此背景下,保护甚至恢复地球表面的一部分(理想的数字是到2030年达到30%)[25]这一务实的解决方案,可移植到我们的沿海环境中,也易于被大众理解和共同巩固,一同维护地区和地球完整;

- 积极恢复牡蛎床也是国际自然保护联盟(IUCN)所推崇的,是基于自然的解决方案的一部分,也是整个未来战略的一部分。

一如陆地环境中的蜜蜂、极地环境中的北极熊、热带环境中的珊瑚礁,牡蛎在我们温带地区扮演着受害者、哨兵和报警员的角色。我们必须要“倾听它们的声音”,以免“自食其果”。

参考资料和说明

封面照片。布雷斯特港19世纪被毁坏的牡蛎床如今正在复原,脆弱的欧洲平牡蛎群生长于其中心 [图片来源:©法国海洋开发研究所/史蒂芬·博特罗]

[1] 欧洲平牡蛎(Ostrea edulis)在南布列塔尼地区被称为“Belon”,在阿卡雄地区被称为“Gravette”,而已成熟的野生个体则被称为“Pied de Cheval”。

[2] 这一结构被称为”spermatozeugmata”; SUQUET, M. et al. (2018). Biological characteristics of sperm in European flat oyster (Ostrea edulis). Aquatic Living Resources, 31, 20 (7p).

[3] Duchene, J., Bernard, I., Pouvreau, S. (2015). Vers un retour de l’huître indigène en rade de Brest. Espèces, 16, 51-57.

[4] Pouvreau, S. et al. (2021). Inventaire, diagnostic écologique et restauration des principaux bancs d’huitres plates en Bretagne: le projet FOREVER. Ifremer. Rapport Final. Contrat FEAMP 17/ 2215675.

[5] Petton, S., Pouvreau, S., Dumas, F. (2020). Intensive use of Lagrangian trajectories to quantify coastal area dispersion. Ocean Dynamics, 70, 4, 541-559 .

[6] Bernard, I., De Kermoysan, G., Pouvreau, S. (2011). Effect of phytoplankton and temperature on the reproduction of the Pacific oyster Crassostrea gigas: investigation through DEB theory. Journal of Sea Research, 66, 349-360.

[7] 对不喜欢浑浊或沉积的欧洲平牡蛎来说更是如此。

[8] http://www.natura2000.fr/outils-et-méthodes/guides-ouvrages/cahiers-habitats

[9] Pouvreau, S. et al. (2021). Current distribution of the residual flat oyster beds (Ostrea edulis) along the west coast of France. SEANOE. https://doi.org/10.17882/79821

[10] 欧洲平牡蛎的壳特别平,其支撑强度比标准矿质硬基质高四倍,相当于其引进表亲(太平洋牡蛎)的两倍。

[11] Bosseboeuf, L. (2019). Étude de la variation des ressources marines en rade de Brest : 1866-1963. HistoRade project. Univ. Bretagne Occidentale, Master 2 report. 80p.

[12] 荔枝螺牡蛎钻是具有破坏性的螺(小型腹足动物),在双壳贝类动物的外壳上钻孔,取食其肉身。它们锉刀般的舌与分泌出的酶使其能在几小时内钻出一个圆形小洞(最厚的壳也只需要两天时间钻开)。本土种有牡蛎钻(the cormaillot Ocenebra erinacea),20世纪引进的两个种钻蚝螺(Urosalpinx cinerea )与日本牡蛎钻(Ocinebrellus inornatus)十分贪吃,尤其是后者。

[13] Thomas, Y. et al. (2016). Global change and climate-driven invasion of the Pacific oyster (Crassostrea gigas) along European coasts: a bioenergetics modelling approach. Journal of Biogeography, 43, 3, 568-579.

[14] Gourault, M. et al. (2019). Modeling reproductive traits of an invasive bivalve species under contrasting climate scenarios from 1960 to 2100. Journal of Sea Research 143, 128-139

[15] Fleury, E. et al. (2020). Observatoire national du cycle de vie de l’huître creuse en France – Année 2019. Rapport Annuel de Contrat Convention DPMA – Ifremer. 71 p.

[16] Lagarde, F. et al. (2021). Phénomène d’Eaux Vertes à Picochlorum en lagune de Thau pendant les années 2018 et 2019, Observations environnementales. RST Ifremer ODE/UL/LERLR21/15. In press

[17] Thomas, Y., Cassou, C., Gernez, P., Pouvreau, S. (2018). Oysters as sentinels of climate variability and climate change in coastal ecosystems. Environmental Research Letters 13, 104009 (12p.)

[18] Merou, N. (2021). Étude de l’écologie de Marteilia refringens et Bonamia ostreae, deux parasites protozoaires de l’huître plate, Ostrea edulis. Thesis Univ. La Rochelle. 246 p.

[19] Lutier, M. et al. (2021) Revisiting tolerance to ocean acidification: insights from physiological, biochemical, and molecular tipping points of a marine calcifier. in prep.

[20] Barton, A. (2012). The Pacific oyster, Crassostrea gigas, shows negative correlation to naturally elevated carbon dioxide levels: Implications for near-term ocean acidification effects. Limnology and Oceanography 57, 698-710.

[21] VELYGER: http: //wwz.ifremer.fr/veliger & Growth and Survival Network (RESCO): https: //wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole/

[22] 保护东北大西洋海洋环境公约或称奥斯巴公约(OSPAR,奥斯陆-巴黎的缩写),规定为保护东北大西洋海洋环境而进行国际合作。1998年3月25日取代《奥斯陆公约》和《巴黎公约》而生效。https://www.ospar.org/

[23] ANONYMOUS (2018). Document stratégique de la façade Nord Atlantique – Manche Ouest. Annexe 6 : objectifs stratégiques et indicateurs associés. Rapport Direction inter-régionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest. 295 pp.

[24] Pogoda, B. et al. (2019). The Native Oyster Restoration Alliance (NORA) and the Berlin Oyster Recommendation: bringing back a key ecosystem engineer by developing and supporting best practice in Europe. Aquatic Living Resources, 32, 13 (9p).

[25] Sala E. et al. (2021) Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate. Nature. 592, pages 397-402

[27] https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/

环境百科全书由环境和能源百科全书协会出版 (www.a3e.fr),该协会与格勒诺布尔阿尔卑斯大学和格勒诺布尔INP有合同关系,并由法国科学院赞助。

引用这篇文章: POUVREAU Stéphane, DI POI Carole, FLEURY Elodie, LAGARDE Franck (2024年2月23日), 牡蛎:鲜为人知的沿海环境工程师, 环境百科全书,咨询于 2024年4月25日 [在线ISSN 2555-0950]网址: https://www.encyclopedie-environnement.org/zh/vivant-zh/oysters-the-little-known-architects-of-coastal-environments-2/.

环境百科全书中的文章是根据知识共享BY-NC-SA许可条款提供的,该许可授权复制的条件是:引用来源,不作商业使用,共享相同的初始条件,并且在每次重复使用或分发时复制知识共享BY-NC-SA许可声明。