Les premiers écosystèmes terrestres

PDF

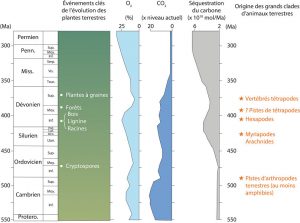

La mise en place d’écosystèmes complexes sur les continents est probablement l’événement le plus important dans l’histoire de la vie multicellulaire après les radiations cambrienne et ordovicienne qui ont révolutionné le monde marin et engendré la formation des premiers écosystèmes complexes (lire Les premiers écosystèmes complexes). Les plantes ont été les premières à coloniser la terre ferme, dès l’Ordovicien, il y a 470 millions d’années, modifiant fondamentalement la géosphère : oxygénation de l’atmosphère, formation des sols et nouveaux régimes climatiques et sédimentaires. Les arthropodes ont été les premiers animaux à franchir le pas, avec les myriapodes (« millepattes ») et les arachnides (araignées, scorpions, acariens) à la fin du Silurien, il y a 430 millions d’années, puis les hexapodes (insectes) au début du Dévonien (- 410 millions d’années). Les vertébrés terrestres, les tétrapodes, n’apparaissent eux qu’au milieu du Dévonien (- 380 millions d’années) alors que les premiers écosystèmes terrestres complexes, formés par des communautés forestières très diversifiées, sont déjà bien en place. Toutefois, l’anatomie des premiers tétrapodes nous révèle qu’ils sont restés inféodés aux habitats aquatiques présents sur les continents (fleuves, rivières, mares) pour n’intégrer les écosystèmes littéralement terrestres qu’à partir du Carbonifère (- 345 millions d’années).

1. Des premières spores aux premières forêts

Reconstruire avec précision l’histoire évolutive des plantes et des animaux terrestres est primordial pour comprendre l’origine et le développement des écosystèmes terrestres. Cela permet également de comprendre le cycle biogéochimique du carbone [1] (lire Un cycle du carbone perturbé par les activités humaines) et son impact capital sur le fonctionnement de notre planète. Le cycle du carbone est fortement influencé par la vie terrestre, principalement à travers la séquestration du carbone [2] et l’altération atmosphérique des roches. Les plantes y jouent un rôle très important, mais elles ne sont pas les seules.

Les mycorhizesAssociation symbiotique entre les racines des plantes et des champignons du sol. Elles concernent plus de 95% des plantes terrestres. Elles donnent aux plantes un meilleur accès aux éléments nutritifs du sol et les aide à mieux résister aux stress environnementaux. facilitent la récupération et l’assimilation des nutriments du sol, ainsi participant grandement à l’altération des roches (lire La biosphère, acteur géologique majeur). Les arthropodes ont également un rôle crucial dans le développement des sols et la décomposition et le recyclage des nutriments.

(i) On les trouve dans des sédiments terrestres alors qu’elles deviennent de plus en plus rares en s’éloignant du rivage.

(ii) Certaines d’entre elles ressemblent très fortement aux spores des hépatiques, de petites plantes non vascularisées et thalloïdes (c’est-à-dire sans différenciation morphologique en racines, tiges et feuilles) qui sont considérées comme les premières plantes terrestres.

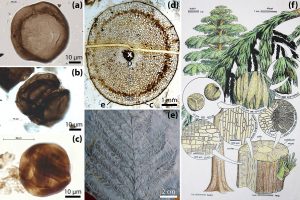

(iii) Enfin, d’autres ont été préservées in situ au Dévonien inférieur dans des fossiles à conservation exceptionnelle de bryophytes (le cladeEnsemble ou groupe d’organismes dont tous les membres, si différents soient-ils devenus, descendent d’un même groupe-ancêtre commun : c’est un groupe monophylétique. Dans un arbre phylogénétique : branche de l’arbre qui contient un ancêtre et tous ses descendants. comprenant les hépatiques, les mousses et les anthocérotes ; Figure 2). Ces bryophytes jouent un rôle considérable sur l’altération des roches, et il est possible qu’elles aient été suffisamment abondantes à la fin de l’Ordovicien pour déclencher une baisse de la concentration en CO2 atmosphérique.

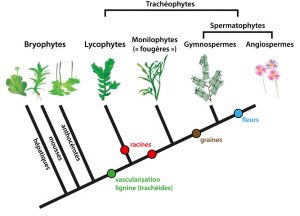

Les premiers restes fossiles de tiges et/ou de racines de plantes terrestres proviennent du Silurien supérieur, il y a environ 430 millions d’années. Tous sont petits, parfois minuscules, et ne sont bien souvent que des minces films de carbone ne préservant aucune structure interne. Parmi ces fossiles, on trouve les premières plantes vasculaires, également appelées trachéophytes, qui possèdent des tissus lignifiés (les trachéides formant le xylème primaire) permettant le transport de l’eau et des sels minéraux à travers la plante.

La lignine, qui comble les espaces de la paroi cellulaire, est une innovation importante pour les plantes vasculaires (ainsi que certaines algues) en leur apportant rigidité, imperméabilité et résistance à la dégradation (lire La biosphère, acteur géologique majeur). Les plantes vasculaires se diversifient entre le Silurien supérieur et le Dévonien inférieur, mais demeurent de petite taille, sans racines ou avec un système racinaire très réduit, et sont donc confinées aux plaines humides de basse altitude.

Nous devons la grande majorité de ces connaissances sur les premières plantes terrestres et les premiers écosystèmes terrestres à la préservation exceptionnelle du chert de Rhynie, en Écosse. Ce gisement du Dévonien inférieur (Praguien, -410 millions d’années) a livré une grande variété de plantes terrestres extraordinairement bien conservées, et en particulier les plus anciennes traces de rhizoïdes (fines excroissances épidermiques assurant la fixation de la plante et l’absorption d’eau et de sels minéraux), de mycorhizes et de symbioses algue-champignon (lichens). Le bois (xylème secondaire), qui assure le support mécanique de la plante permettant ainsi la production et le maintien des arbres, apparaît aussi au Dévonien inférieur.

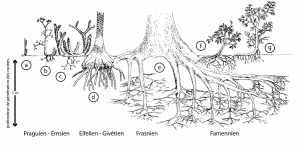

2. Systèmes racinaires et formation des sols

La croissance des arbres s’est accompagnée du développement de larges systèmes racinaires. L’enracinement débute au Praguien avec l’apparition de racines/rhizomes très courts chez les lycophytes herbacées, avant d’atteindre des profondeurs de pénétration de moins de 20 cm à l’Eifélien-Givétien et jusqu’à près d’un mètre au Frasnien-Famennien avec l’expansion des archéoptéridales (Figure 3). L’accroissement latéral et en profondeur des systèmes racinaires a fortement affecté les taux et les processus d’altération des roches, conduisant à la formation des sols (ou pédogénèse [4]) et à la stabilisation des paysages.

Avant le Dévonien, les sols n’étaient probablement que des roches brutes ou de très minces tapis microbiens. La pédogenèse se faisait alors exclusivement par l’action des invertébrés formant des terriers. Cependant, la formation des sols à cette époque devait rester limitée compte tenu de la faible productivité primaire de nutriments générée par les communautés d’algues, de lichens ou de bryophytes comparée à celle générée par des écosystèmes forestiers. L’avènement des arbres, l’expansion des forêts et l’augmentation de la pénétration des racines au cours du Dévonien moyen et supérieur ont provoqué des changements majeurs dans les processus d’altération. En effet, l’altération chimique des sols est principalement due aux différents acides libérés ou produits par les mycorhizes, la décomposition bactérienne et l’oxydation de la matière organique.

Les plantes vasculaires, qui produisent plus d’acides que les algues ou les lichens, et dont le système racinaire beaucoup plus développé offre une plus grande surface de contact, ont donc très probablement provoqué une intensification de l’altération du substrat, menant à la formation des sols et leur stratification en différentes couches horizontales appelées « horizons » ; c’est le processus d’horizonation (lire La biosphère, acteur géologique majeur).

Cette baisse du CO2 eut des conséquences climatiques radicales : un refroidissement global de la planète, avec un court épisode glaciaire à la toute fin du Dévonien, puis l’instauration de la glaciation du sud de la PangéeSupercontinent formé au Carbonifère à partir de la collision des continents existants à la surface de la Terre et qui a alors regroupé l’ensemble des terres émergées. Au Trias, il s’est morcelé en deux continents : Laurasia au nord et Gondwana au sud. au cours du Carbonifère et du Permien (-360 à -260 millions d’années). L’évolution de la végétation terrestre a aussi très probablement révolutionné les cycles hydrologiques et sédimentaires. La formation de forêts augmenta l’évapotranspirationRésulte de deux phénomènes : (a) l’évaporation directe de l’eau du sol depuis la surface vers l’atmosphère, qui est un phénomène purement physique, et (b) la transpiration des plantes qui se définit par les transferts d’eau dans la plante et les pertes de vapeur d’eau au niveau des stomates de ses feuilles. [6] et réduit l’albédoPouvoir réfléchissant d’une surface, correspondant à la fraction de l’énergie solaire qui est réfléchie vers l’espace. Sa valeur est comprise entre 0 et 1. Plus une surface est réfléchissante, plus son albédo est élevé. [7], favorisant la recirculation de l’eau atmosphérique et l’augmentation des précipitations. Également, une végétation dense, de par la forte capacité de stockage de son sol, réduit considérablement le ruissellement des eaux de surface. Enfin, la synergie entre expansion de la végétation terrestre, réduction du ruissellement et stabilisation des paysages a aussi très probablement réduit la production de sédiments.

3. De nouveaux habitats et de nouveaux paysages

La présence des systèmes racinaires développés à la fin du Dévonien, assurant une croissance continue de la plante par ses capacités de stockage de nutriments et de développement latéral pour trouver de nouvelles ressources, a également permis la colonisation et l’exploitation de nouveaux habitats, jusqu’à lors inutilisés ou sous-utilisés parce que beaucoup plus contraignants. À la même époque, l’apparition de la graine offre davantage de possibilités aux spermatophytes (les plantes à graines). La production de graines les « libère » en effet de leur dépendance du milieu aqueux pour la reproduction (la rencontre des gamètes mâles et femelles ne pouvait alors se faire que dans l’eau), permettant la conquête et la colonisation d’habitats plus secs.

Les plus anciennes graines connues datent d’environ 365 millions d’années, à la fin du Famennien. Les plantes à graines se diversifient au début du Carbonifère (-345 millions d’années), s’installant au sein des niches écologiques occupées préalablement par les archéoptéridales. Comme elles possèdent les mêmes types de systèmes racinaires, la pédogenèse initiée au milieu du Dévonien se poursuit au Carbonifère, mais au sein d’une plus grande variété d’habitats.

L’évolution des plantes vasculaires et l’accroissement du couvert végétal ont également modifié les paysages fluviaux (voir Paysages alluviaux alpins et biodiversité). Alors qu’au cours du Cambrien et de l’Ordovicien, le panorama fluvial était dominé par des rivières s’écoulant sur de larges étendues sableuses façonnées par les vents, le développement des plantes vasculaires avec des systèmes racinaires au cours du Dévonien stabilisa les berges et les courants, produisant des rivières à méandres ou à chenaux et des grandes plaines d’inondation.

La forte expansion des forêts pendant le Carbonifère marque la mise en place de chenaux plus étroits, bien fixés, et parfois « en tresse » ayant pu former des îlots végétalisés. Cette expansion a également eu pour conséquence une importante production de débris végétaux, en particulier la formation d’amas de troncs qui ont provoqué la formation rapide de nouveaux chenaux. De leur côté, les systèmes fluviatiles ont également influencé l’évolution des plantes avec la formation de nouveaux biotopesLieu de vie ayant des caractéristiques physiques et chimiques déterminées relativement uniformes. Ce milieu héberge un ensemble de formes de vie composant la biocénose : flore, faune, micro-organismes. Un biotope et la biocénose qu’il accueille forment un écosystème., parfois très différents les uns des autres, permettant ainsi la colonisation des continents par un éventail de plus en plus large d’organismes.

4. Les arthropodes, premiers colons animaux

Il ne faut cependant pas perdre de vue que les nouvelles niches écologiques créées au cours du Dévonien par l’expansion des plantes terrestres offrent des conditions environnementales beaucoup plus rudes et beaucoup moins stables que les milieux marins et fluviatiles. Leur colonisation a donc nécessité de nombreuses transformations morphologiques mais également physiologiques que ce soit chez les plantes ou chez les animaux. Les innovations les plus importantes pour les plantes ont été le développement de l’arborescence (lignine, bois), des systèmes racinaires et la production des graines, permettant ainsi aux plantes de jouer un rôle très important sur le cycle biogéochimique du carbone (voir plus haut). Les animaux ont fait face à une série identique de défis : respiration et reproduction hors de l’eau, exposition aux rayons ultraviolets et osmorégulationEnsemble des processus homéostatiques qui interviennent dans la régulation de la concentration en sels dissous dans les fluides internes et les compartiments cellulaires des êtres vivants. L’osmorégulation désigne aussi l’ensemble des mécanismes d’adaptation à la pression osmotique du milieu qui environne les organismes vivants. [8] .

Les arthropodes sont les premiers animaux à s’être aventurés sur la terre ferme. Ce sont des « invertébrés » possédant une cuticule ou une carapace rigide (l’exosquelette) et un corps divisé en segments (les métamères) munis chacun d’une paire d’appendices (pattes) articulés. On en dénombre aujourd’hui plus de 1,2 millions d’espèces, comprenant les chélicérates (arachnides et limules ; plus de 110 000 espèces), les myriapodes (« mille-pattes » ; plus de 10 000 espèces), les crustacés (plus de 65 000 espèces) et les hexapodes (collemboles ou « poissons d’argent », et plus d’un million d’espèces d’insectes). Même s’il est impossible d’estimer le nombre total d’espèces fossiles qui ont peuplé la Terre dans le passé, les arthropodes sont des éléments majeurs des écosystèmes depuis le Cambrien, au cours duquel ils se sont considérablement diversifiés (lire Les premiers écosystèmes complexes).

L’osmorégulation en milieu terrestre a probablement représenté le défi le plus difficile à relever par les animaux, mais la présence d’une cuticule cireuse permettant de contrôler les pertes d’eau a offert un avantage énorme aux arthropodes. De même, le fait que les arthropodes possèdent des appendices articulés a probablement grandement facilité leur passage de l’eau à la terre ferme. En effet, de nombreux arthropodes aquatiques vivent sur (ou dans) le substrat, et il semble relativement aisé d’adapter une telle morphologie au mode de vie terrestre. Ne pouvant plus profiter de la flottabilité de l’eau, les taxons terrestres ont développé des pattes plus larges et plus épaisses que les taxons aquatiques, ce qui leur permet d’accroitre leur musculature et ainsi de pouvoir surmonter les effets de la gravité.

Enfin, l’une des innovations clé pour les arthropodes fut le développement du système trachéal, une extension de l’exosquelette formant des ouvertures sur le thorax, les spiracles, s’ouvrant sur des tubes, les trachées, permettant la respiration par simple diffusion de l’oxygène. Ce système est apparu indépendamment chez les insectes, les myriapodes et les arachnides. Parmi ces derniers, les scorpions et les araignées utilisent des « poumons en feuillets » (des membranes tissulaires organisées comme les pages d’un livre).

Les crustacés branchiopodes, le clade qui regroupe les triops et les artémies, ont –eux- adopté une stratégie totalement différente. Ils se sont installés, il y a plus de 365 millions d’années, dans les mares temporaires, ces petites étendues d’eau douce stagnantes s’asséchant de façon périodique, qu’ils ont pu s’approprier grâce à la production d’œufs résistant à la sécheresse (« œufs de résistance ») leur permettant, comme le font les graines pour les plantes, de survivre aux périodes sèches en attendant que les mares se remplissent à nouveau d’eau. Même si le développement et la reproduction de ces animaux a lieu dans l’eau, leur stade embryonnaire « œuf », qui dure la majorité du cycle de vie, est terrestre, les œufs pouvant rester viables dans les sédiments jusqu’à plusieurs années. Au Dévonien supérieur, d’autres animaux restent inféodés au milieu aquatique, c’est en particulier le cas des vertébrés.

5. Et finalement… les vertébrés !

Les vertébrés ont donc été les derniers à coloniser les milieux continentaux, seulement à la fin du Dévonien. En effet, la sortie des eaux des vertébrés n’a pu être un épisode aussi rapide que celle des arthropodes, mieux équipés pour faire face aux nombreux problèmes anatomiques et physiologiques qu’entraîne la vie terrestre. Et contrairement aux arthropodes, il semble difficile de croire que plusieurs groupes de vertébrés aient pu indépendamment quitter l’eau pour la terre, compte-tenu des différences anatomiques majeures existant entre les vertébrés aquatiques et terrestres.

On assiste au cours du Dévonien, souvent considéré par les paléontologues comme « l’Âge des poissons », à une extraordinaire diversification de nombreux groupes de vertébrés aquatiques (communément appelés « poissons »). Certains conservent toujours des représentants vivants, c’est le cas :

– des chondrichtyens (vertébrés à squelette cartilagineux, comme les requins, raies et chimères, avec plus de 100 espèces actuelles) ;

– des ostéichtyens (vertébrés à squelette osseux, comprenant plus de 28 000 espèces actuelles).

D’autres, comme les placodermes (vertébrés cuirassés) et différents groupes d’agnathes (vertébrés sans mâchoires), disparaissent à la fin de cette période.

Cependant, c’est parmi les ostéichtyens que nous devons chercher l’origine aquatique des vertébrés terrestres. En effet, les ostéichtyens – qui apparaissent à la fin du Silurien – se divisent en deux grands groupes :

– les actinoptérygiens (poissons à nageoires rayonnées) qui comprennent l’immense majorité des espèces actuelles de « poissons » ;

– les sarcoptérygiens (poissons à nageoires charnues) qui se diversifieront énormément au cours du Dévonien et dont certains représentants, les tétrapodes (vertébrés à quatre pattes), seront capables de quitter le milieu aquatique quelques dizaines de millions d’années plus tard.

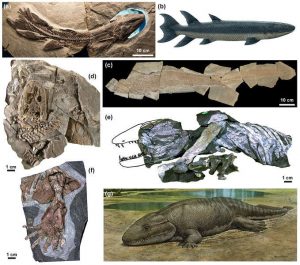

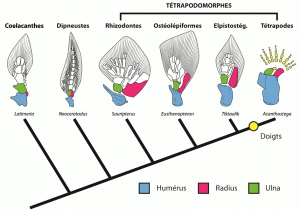

La découverte et l’étude de nombreuses espèces de sarcoptérygiens fossiles nous permettent de mieux reconstruire les différentes étapes de la « transition poissons-tétrapodes » et de mieux comprendre l’origine des caractères associés à la vie terrestre. Un de ces premiers caractères est la capacité de respirer l’oxygène atmosphérique grâce à des organes spécialisés, les poumons. Or, leur origine est plus ancienne que les premiers tétrapodes, puisqu’on considère que des poumons rudimentaires étaient déjà présents chez les premiers sarcoptérygiens, il y a plus de 420 millions d’années. Leur conservation sous forme vestigiale chez le cœlacanthe actuel (le genre Latimeria comprenant deux espèces) témoigne de leur longue histoire évolutive et de leur statut de caractère commun à l’ensemble des sarcoptérygiens. En effet, on peut toujours retrouver des poumons fonctionnels associés à l’usage des branchies chez les dipneustes (ou poissons pulmonés) qui connaitront une diversification très importante à la fin du Paléozoïque mais ne sont représentés aujourd’hui que par huit espèces distribuées en trois genres (Neoceratodus, Protopterus et Lepidosiren). Ainsi, le nombre de sarcoptérygiens présentant une morphologie ichthyenne (c’est-à-dire une morphologie de « poisson ») est très réduit dans la faune actuelle.

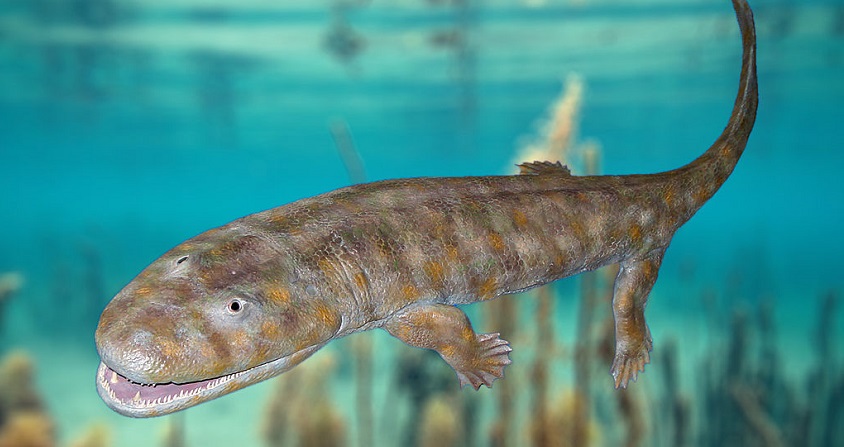

La conservation exceptionnelle de ses fossiles a permis d’établir le lien entre la patte porteuse des tétrapodes et la nageoire charnue des sarcoptérygiens, puisque toutes les deux contiennent les mêmes os formant nos bras et avant-bras (Figure 7). Les nageoires de plus en plus robustes et l’organisation des os du crâne et des ceintures des tétrapodomorphes les plus dérivés, comme les elpistostégaliens Tiktaalik ([15],[16]) ou le récemment redécouvert Elpistostege, confirment l’idée surprenante selon laquelle les caractères des tétrapodes que l’on associe souvent avec la vie terrestre ont évolué en milieu aquatique et ne seront utilisés en milieu terrestre qu’après leur sortie des eaux.

Les plus anciens tétrapodes connus datent de la fin du Dévonien (Famennien). Même si d’autres restes fossiles (directs ou indirects) attribuables à des tétrapodes sont plus anciens, les fameux Ichthyostega et Acanthostega du Groenland sont les premiers à présenter leur caractère le plus distinctif : les doigts (Figure 6). Curieusement, nous avons observé qu’ils étaient polydactiles, c’est-à-dire qu’ils possédaient plus de cinq doigts dans chaque membre (sept pour Ichthyostega et huit pour Acanthostega !).

Les tétrapodes ne seraient donc que le résultat d’une expérience évolutive réussie vers la terrestrialité d’un des nombreux groupes de tétrapodomorphes peuplant les milieux aquatiques côtiers ou fluviatiles peu profonds du Dévonien.

Il ne faut donc pas confondre l’origine des tétrapodes avec leur sortie des eaux. L’origine des tétrapodes, qui d’après des découvertes récentes (mais encore controversées) pourrait remonter au Dévonien moyen (Eifelien) (voir Figure 4), s’est produite donc plusieurs dizaines de millions d’années avant l’apparition des premières formes strictement terrestres. A l’heure actuelle, il n’existe pas de théorie unique expliquant l’installation des vertébrés en milieux continental, mais il semblerait que les crises d’extinction de la fin du Dévonien aient eu un rôle crucial dans l’abandon de l’eau.

Ainsi, au début du Carbonifère, de nombreuses lignées de tétrapodes amphibiens présentent de manière parallèle une tendance de plus en plus marquée pour la terrestrialité. Mais ce ne sera qu’au Carbonifère supérieur, il y a environ 320 millions d’années, que l’apparition des premiers amniotesTaxon de vertébrés regroupant les espèces chez lesquelles l’embryon puis le fœtus sont protégés par un sac amniotique, appelé amnios. Le petit, qui se développe dans une coquille ou l’utérus maternel, grandit dans un milieu aqueux, préservé grâce à l’amnios. Cette caractéristique a permis à ces animaux de coloniser le milieu terrestre et de s’extraire définitivement du milieu aquatique. Les amniotes regroupent les reptiles, les oiseaux et les mammifères. (les reptiles sensu lato) et l’évolution de l’œuf amniotique (où l’embryon se développe dans un liquide protégé par une série de membranes et une coquille externe), permettra aux vertébrés d’achever la sortie des eaux entamée au Dévonien et contribuera à la colonisation définitive de tous les écosystèmes terrestres de la planète par les tétrapodes se reproduisant désormais sur terre. Leur impact sur la biosphère sera durable et contribuera à la stabilisation de l’habitat terrestre jusqu’à aujourd’hui.

Références et notes

Image de couverture : Modèle de reconstruction d’un Acanthostega au State Museum of Natural History de Stuttgart (Allemagne) [By Dr. Günter Bechly (Own work) (CC BY-SA 3.0), via Wikimedia Commons]

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_du_carbone

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Séquestration_du_dioxyde_de_carbone

[3] Algeo T.J. & Scheckler S.E. (1998) Terrestrial-marine teleconnections in the Devonian: links between the evolution of land plants, weathering processes, and marine anoxic events. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B Biological Sciences 353, 113-130

[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Pédogenèse_(géologie)

[5] Gibling M.R. & Davies N.S. (2012) Palaeozoic landscapes shaped by plant evolution. Nature Geoscience 5, 99-105

[6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Évapotranspiration

[7] https://fr.wikipedia.org/wiki/Albédo

[8] https://fr.wikipedia.org/wiki/Osmorégulation

[9] https://fr.wikipedia.org/wiki/Phylogénie

[10] Waddington J., Rudkin D.M. & Dunlop J.A. (2015) A new mid-Silurian aquatic scorpion – One step closer to land? Biology Letters 11, 20140815

[11] Engel M.S. & Grimaldi D.A. (2004) New light shed on the oldest insect. Nature 427, 627-630.

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Euthycarcinoidea [en anglais]

[13] http://www.sepaq.com/pq/mig/index.dot

[14] http://www.miguasha.ca/mig-fr/un_musee_de_site.php

[15] http://www.devoniantimes.org/

[16] http://tiktaalik.uchicago.edu/

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : GUÉRIAU Pierre, MONDEJAR FERNANDEZ Jorge (18 février 2019), Les premiers écosystèmes terrestres, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 27 juillet 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/premiers-ecosystemes-terrestres/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.