Les observations météorologiques au fil des siècles passés

PDF

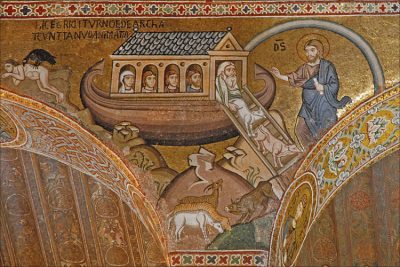

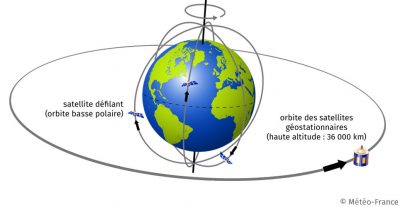

La météorologie a été une préoccupation constante du genre humain. Les premiers écrits sont riches en descriptions météorologiques, comme celle du Déluge, le mythe le plus partagé de toutes les civilisations. En Europe, au Moyen-Âge, les chroniqueurs notent les évènements météorologiques de façon directe (orages, froid, etc) ou indirecte via la date des vendanges par exemple. Ce n’est cependant qu’à la fin du XVIe que sont mis au point les premiers instruments de mesure indispensables à la description scientifique de l’état de l’atmosphère. Le concept de réseau d’observation apparaît au XVIIe. L’objectif est de caractériser sur des bases chiffrées les climats de la terre. Dès 1860, le développement du télégraphe et plus généralement des transmissions permet d’envisager d’utiliser les observations météorologiques pour prévoir le temps. Les observations météorologiques en altitude débutent au début du XXe. Leur intérêt s’accroît avec les progrès en matière de prévision. Dès 1960, les observations se font aussi à partir des satellites. Aujourd’hui, les observations météorologiques sont archivées et stockées dans des bases de données, afin d’être utilisées dans les modèles numériques de prévision du temps ou d’évolution du climat.

1. Les observations avant les mesures

1.1. Les premiers écrits

Les Chinois disposent de la plus longue série d’observations météorologiques. Dès 1216 av J.-C., on trouve trace de texte où sont répertoriés, tous les dix jours, les évènements météorologiques. La direction du vent est même précisée. Les mages chaldéens ou babyloniens ont laissé sur des tablettes d’argiles, des descriptions de phénomènes célestes. Les Grecs ont, quant à eux, pensé la météorologie en tant que science et, vers 334 av J.-C., Aristote rédige le premier traité de météorologie reliant les observations météorologiques à une réalité physique et non pas à une action divine [1].

1.2. En Europe, au Moyen Âge et jusqu’au XVIIe

Les dictons populaires qui prévoient le temps, dont certains datent de cette époque, témoignent aussi de la capacité des hommes à observer le ciel et à chercher à en prévoir l’évolution.

2. Les instruments d’observation

Même si l’on trouve trace de l’existence d’instruments météorologiques bien avant, la plupart des instruments nécessaires à la mesure des conditions atmosphériques ne sont mis au point qu’au cours du XVIe siècle.

2.1. Le baromètre

2.2. Le thermomètre

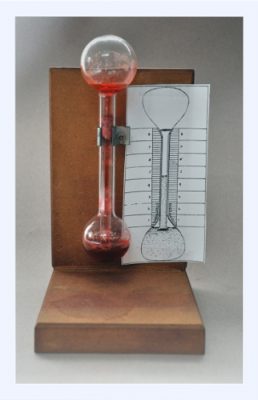

Le médecin italien, Santorio Santorio (1561-1636) utilise en 1612 un thermoscope pour évaluer la fièvre d’un malade [6]. Le hollandais Cornélis Drebbel décrit, en 1621, un thermomètre au fonctionnement sommaire : un ballon de verre, muni d’un long col effilé qui plonge dans un récipient rempli d’eau. L’eau monte dans le tube. Lorsque le malade pose sa main sur la boule ; la chaleur dégagée fait se dilater l’air contenu dans la sphère et fait descendre le niveau de l’eau à une certaine hauteur. On peut suivre les variations de la température en renouvelant l’expérience à intervalles réguliers et en mesurant cette hauteur à chaque fois [7].

2.3. L’hygromètre

Le codex Atlanticus de Léonard de Vinci rassemble des dessins scientifiques et techniques réalisés entre 1478 et 1518. Parmi eux, le dispositif à balance dont l’un des plateaux porte une éponge et l’autre une pierre, permet de mesurer la variation de l’humidité de l’air, puisque le poids de l’éponge varie suivant le degré d’humidité ambiant alors qu’a contrario, le poids de la pierre reste stable. C’est un des ancêtres des hygromètres utilisés en météorologie.

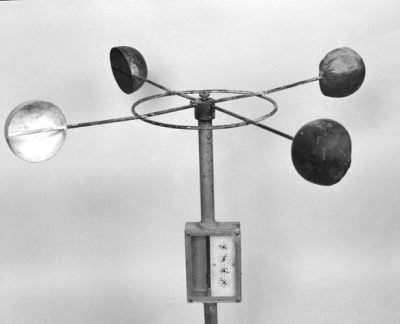

2.4. L’anémomètre

3. Les réseaux d’observation

En 1776, en France, la Société royale de médecine crée un réseau d’observations météorologiques afin d’étudier le lien entre les conditions météorologiques ambiantes et les maladies. Louis Cotte (1740-1815), prêtre oratorien, en organise le fonctionnement : il liste les instruments à utiliser, fixe leurs conditions d’installation et de maintenance, fournit les imprimés à remplir et en organise la collecte et l’archivage. En 1784, le réseau comporte soixante-seize observatoires du monde entier. La société météorologique du Palatinat, à Mannheim, sélectionne, quant à elle, cinquante-sept institutions avec lesquelles elle échange, à partir de 1780, des observations météorologiques. La révolution française met fin au fonctionnement de ces réseaux dès 1792 mais les relevés recueillis par Cotte [11] (Figure 9) et par la Société Palatine [12] ont été conservés.

La création de services météorologiques professionnels apporte aux différents réseaux la cohérence nécessaire à une utilisation opérationnelle des observations. En France, en 1864, Urbain Le Verrier (1811-1877) s’appuie sur le réseau des écoles normales primaires pour assurer l’observation météorologique de la France. Des commissions météorologiques départementales sont créées en 1865. En 1914, elles gèrent un réseau de plus de 2000 observateurs bénévoles (Figure 10).

James Pollard Espy (1785-1860) obtient du Congrès américain que chaque comté soit équipé d’un poste météorologique comprenant un baromètre, des thermomètres et un pluviomètre. Ces observations lui permettent d’établir des cartes synoptiques dès 1841. Le Weather Bureau n’est cependant créé que le 9 Février 1870.

4. La transmission des données d’observation

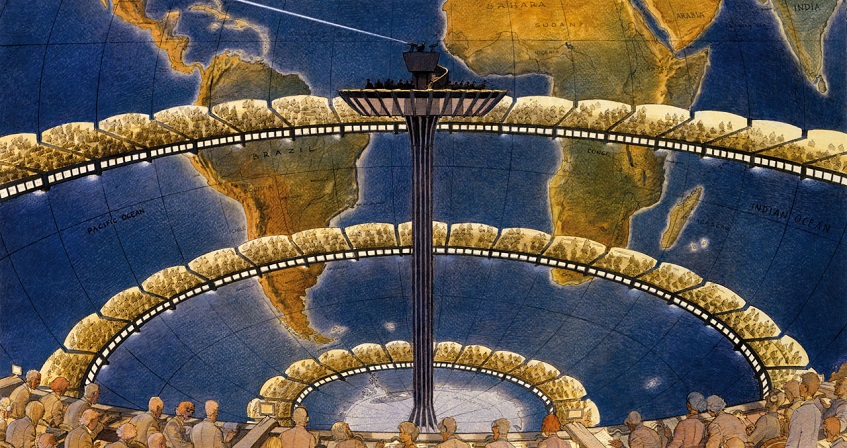

En 1851, à l’occasion de l’exposition universelle de Londres, la compagnie du télégraphe expose une carte sur laquelle on affiche au fur et à mesure de leur réception l’état du temps la pression et la direction du vent en vingt-deux points.

La possibilité d’échanger rapidement les observations météorologiques, avec le télégraphe ou la radio, donne à ces réseaux une importance accrue car l’analyse des observations reçues quelques heures après avoir été faites permet de prévoir le temps et non plus seulement d’étudier le climat.

La tempête qui a causé la perte d’une grande partie de la flotte française le 14 novembre 1854, était, en effet, prévisible, si on avait disposé du réseau d’observations adéquat.

La décision de création d’un service météorologique international avec transmission télégraphique des observations est prise en 1856.

Le 2 novembre 1857, un tableau d’observations météorologiques est publié dans le Bulletin international de l’Observatoire de Paris.

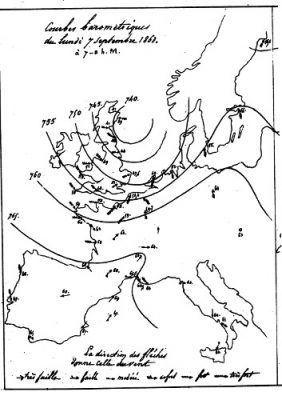

Le 7 septembre 1863, la première carte isobarique de la situation de la veille sur l’Europe y est présentée (Figure 13).

Wilhem Brandes (1777-1834) avait montré la voie en illustrant de

5. Les observations en altitude

5.1. Les ballons-sonde

En 1898, Léon Teisserenc De Bort (1855-1913) débute l’exploration verticale de l’atmosphère à l’aide de cerfs-volants puis de ballons-sonde. En 1899, il met en évidence l’existence de la stratosphère. Mais c’est avec la première guerre mondiale que l’intérêt majeur de ces observations est reconnu et qu’un réseau de stations de sondages est mis en place.

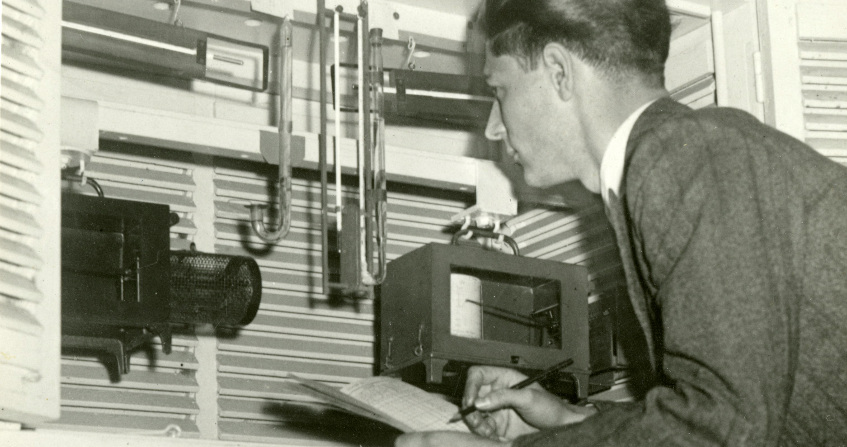

En 1927, Robert Bureau (1892-1965)et Pierre Idrac (1885-1935) mettent au point la radiosonde qui permet de recevoir au sol, par radio, les mesures des instruments emportés par le ballon-sonde (Figure 14).

Extrait du dossier Fonctionnement de l’ONM rapport et correspondances 1925-1953/Observatoire de Trappes.

5.2. Les satellites

5.3. Les observations radar

6. Utilisation dans les modèles de prévision du temps et d’évolution du climat

6.1. Les modèles de prévision numériques

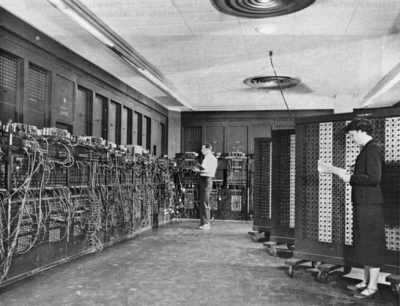

Le premier jeu de prévisions à 24 heures est publié en 1954 par le Weather Bureau. Il se nourrit d’une analyse humaine des observations météorologiques. En France, il faut attendre les années 70 et la mise au point du modèle de prévision Améthyste pour que la prévision numérique, avec, en données d’entrée, des observations de radiosondages, devienne opérationnelle [17] . Les prévisions sont limitées à la métropole avec une échéance de trois heures [18].

6.2. Les modèles climatiques

7. Messages à retenir

- L’arrivée des instruments météorologiques au XVIe permet de disposer des mesures.

- La constitution de réseaux météorologiques qui normalisent les mesures permet de transformer les mesures en observations climatologiques et de comparer les climats de la Terre.

- L’arrivée du télégraphe qui permet des échanges rapides des observations permettent dans la deuxième partie du XIXe d’envisager de prévoir le temps.

- Le développement de l’aviation et les moyens donnés à la météorologie pendant les deux grandes guerres du XXe permettent des avancées majeures dans la connaissance du fonctionnement de l’atmosphère.

- Le développement des moyens de calcul et des satellites dans les années 70 marque un tournant décisif dans les domaines de l’observation météorologique et de son utilisation pour prévoir le temps et pour étudier les évolutions climatiques.

Références et notes

Image de couverture. Observation météorologique dans les années 50. [Source : © Météo-France]

[1] FIERRO A. (1991). Histoire de la météorologie. Paris : Denoël

[2] LE ROY LADURIE E. (1967) Histoire du climat depuis l’an mil. Paris : Flammarion

[3] LITZENBURGER L. (2015), Une Ville face au climat : Metz à la fin du Moyen Âge, Nancy : PUN

[4] PASCAL B. (1663) Traités de l’équilibre des liqueurs, et de la pesanteur de la masse de l’air…Paris : Guillaume Desprez

[5] JAVELLE JP, ROCHAS M., PASTRE C., HONTARREDE M., BEAUREPAIRE M., JACOMY B. (2000), Du baromètre au satellite, Paris : Delachaux & Nestlé

[6] JAVELLE JP, ROCHAS M., PASTRE C., HONTARREDE M., BEAUREPAIRE M., JACOMY B. (2000), Du baromètre au satellite, Paris : Delachaux & Nestlé

[7] RENOU E. (1876), Histoire du thermomètre, Annuaire de la Société météorologique de France, n°24, http://bibliotheque.meteo.fr/exl-php/oaidoc/DOC00028778.html

[8] AVELLE JP, ROCHAS M., PASTRE C., HONTARREDE M., BEAUREPAIRE M., JACOMY B. (2000), Du baromètre au satellite, Paris : Delachaux & Nestlé

[9] JAVELLE JP, ROCHAS M., PASTRE C., HONTARREDE M., BEAUREPAIRE M., JACOMY B. (2000), Du baromètre au satellite, Paris : Delachaux & Nestlé

[10] FIERRO A. (1991). Histoire de la météorologie, Paris : Denoël

[11] COTTE L (1774),Traité de météorologie, Paris: Imprimerie Royale http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94863w

[12] SOCIETAS METEOROLOGICA PALATINA (1781-1786), Ephemerides Societatis meteorologicae palatinae, Manheim : Schwan, http://bibliotheque.meteo.fr/exl-php/vue-consult/mf_-_recherche_avancee/ISO00008104

[13] PARROCHIA D. (1998), Météores – Essai sur le ciel et la cité, Paris:ChampVallon

[14] PARENT DU CHATELET J. (2003), Aramis, le réseau français de radars pour la surveillance des précipitations, La Météorologie, n°40, http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/36263

[15] RICHARDSON LF. (1922), Weather prediction by natural process, Cambridge University Press, https://archive.org/details/weatherpredictio00richrich

[16] ROCHAS M., JAVELLE .-P. (1993), La météorologie : la prévision numérique du temps et du climat, Aubenas : Syros

[17] PAILLEUX J., (2002), Les besoins en observations pour la prévision numérique du temps, La Météorologie, n°39, p29-35, http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/36244/meteo_2002_39_29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[18] ROUSSEAU D., LE PHAM H, JUVANON DU VACHAT R. (1995) , Vingt-cinq ans de prévision numérique du temps, La Météorologie, n°spécial, p129-134. http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/52038/meteo_1995_SP_129.pdf

[19] PLANTON S., DUFRESNE J.-L..(2007), Description d’un organigramme générique, Le climat à découvert, p150-153, https:https://books.openedition.org/editionscnrs/11431?lang=fr

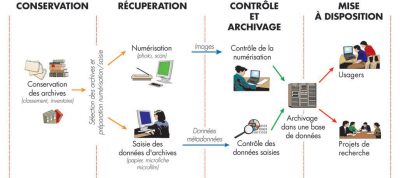

[20] JOURDAIN S., ROUCAUTE E., DANDIN P., JAVELLE JP, DONET I., MENASSERE S., CENAC N., (2015), Le sauvetage de données climatologiques, La Météorologie, N°89, p47-55

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : PEPIN Marie-Hélène (19 septembre 2018), Les observations météorologiques au fil des siècles passés, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 27 juillet 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/air/obervations-meteorologiques-siecles-passes/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.