Les couleurs des feuilles

PDF

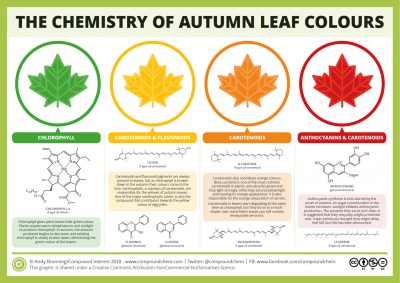

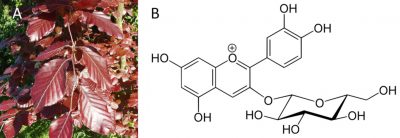

La chlorophylle est responsable de la couleur verte des feuilles (Lire Lumière sur la photosynthèse), mais en automne, certaines forêts ou des cultures, perdent leur couleur verte et se parent alors de couleurs spectaculaires. Dans ces feuilles, la chlorophylle disparaît alors que d’autres pigments –tels que les caroténoïdes, naturellement présents toute l’année dans la feuille- n’ont pas encore disparu. Ce processus commence lorsque la durée du jour diminue et que les températures baissent. Lorsque le taux de chlorophylle diminue, la synthèse des anthocyanes –qui sont responsables de la couleur rouge des feuilles- augmente. Ce sont les étapes initiales de la sénescence des feuilles qui conduira à leur chute automnale (Figure 1). [1]

1. Analyse des pigments foliaires

2. Les chlorophylles

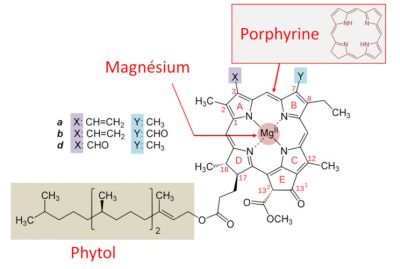

La chlorophylle a été isolée en 1816 par les chimistes et pharmaciens français Joseph Pelletier (1788-1842) et Joseph Caventou (1795–1877) qui lui ont donné son nom en référence à la couleur verte (chloro) des feuilles (phylle) (Lire Quelques Pionniers de la photosynthèse). Pigment indissociable de la photosynthèse, la chlorophylle est synthétisée dans les chloroplastes. Elle est formée de deux parties :

- un noyau de porphyrine –contenant des molécules d’azote- semblable à celui de l’hémoglobine de notre sang, mais contenant du magnésium plutôt que du fer ; la présence du magnésium est essentielle au fonctionnement ;

- une chaîne hydrophobe– à 20 atomes de carbones, le phytol-, dérivée de l’isoprène et qui permet la fixation aux protéines des photosystèmes.

Diverses chlorophylles (appelées a, b, c, d, e et f) se distinguent les unes des autres par des groupements latéraux distincts (Figure 3). La chlorophylle a est présente chez tous les végétaux aquatiques et terrestres. A l’inverse, certaines chlorophylles sont spécifiques de certains types : les chlorophylles c1 et c2 existent dans les algues brunes, la chlorophylle d est présente dans les cyanobactéries.

L’absorption de la lumière par la chlorophylle est due à la présence de nombreuses doubles liaisons conjuguées dans sa structure. Le fonctionnement optimal de l’appareil photosynthétique implique le renouvellement permanent des complexes protéines-pigments, car ils se dégradent rapidement au cours de leur activité.

3. Les caroténoïdes

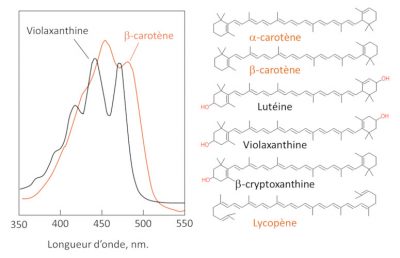

- les carotènes, essentiellement le β-carotène, qui ne contiennent pas d’oxygène (Figure 4). Le β-carotène ne contribue pas activement à la photosynthèse mais absorbe le trop plein d’énergie de la chlorophylle afin d’éviter la formation d’espèces réactives oxygénées (superoxyde O2• -, oxygène singulet •O-O•, hydroxyle HO•) qui détruiraient la feuille.

- Les xanthophylles –qui contiennent de l’oxygène- sont une sous-classe de caroténoïdes essentielle à la photosynthèse et à la protection des photosystèmes. Les feuilles contiennent de la lutéine, de la zéaxanthine, de la violaxanthine, etc. pigments absorbent principalement dans les longueurs d’onde bleues, d’où leur couleur jaune (Figure 4). Les xanthophylles sont des précurseurs d’hormones végétales (acide abscissique en particulier).

4. Les anthocyanes

Les anthocyanes sont responsables de la couleur rose-rouge de la plupart des pétales de fleurs, des fruits et de presque toutes les feuilles rouges en l’automne. Les anthocyanes absorbent la lumière visible dans les longueurs d’onde bleu-vert. C’est pourquoi elles nous apparaissent en rouge. Cependant, les anthocyanes sont sensibles au pH du milieu où elles sont stockées et leur couleur varie alors du rouge (en milieu acide) au bleu (dès que le pH atteint la neutralité).

Les anthocyanes jouent un rôle protecteur en protégeant les feuilles contre les UV.

Notes et références

Image de couverture. Feuilles d’érable dans la lumière. [Photo © Jacques Joyard]

[1] Les pigments des feuilles d’automne : https://i2.wp.com/www.compoundchem.com/wp-content/uploads/2014/09/Chemistry-of-Autumn-Leaves-2018.png

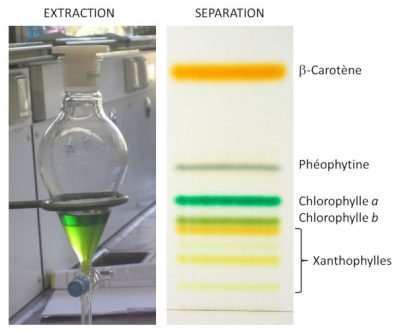

[2] Sjursnes B.J., Kvittinegn L. & Schmid R. (2015) Normal and Reversed-Phase Thin Layer Chromatography of Green Leaf Extracts. J. Chem. Educ., 92, 1, 193-196.

[3] Selosse M.A. (2019) Les goûts et les couleurs du monde. Une histoire naturelle des tannins, de l’écologie à la santé. Actes Sud, ISBN 978-2-330-12677-3