Les pollutions de l’air

PDF

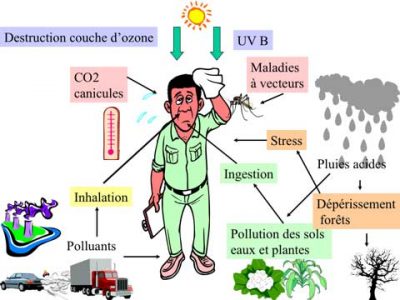

Les pollutions de l’air sont multiples et anciennes. Elles ont des conséquences sur la santé humaine mais aussi sur la biosphère, en particulier la végétation, l’atmosphère et les climats de la planète. Les rejets dans l’atmosphère résultant des activités humaines viennent s’ajouter à des constituants d’origine naturelle souvent de même nature que les polluants. Un survol historique des pollutions de l’atmosphère avec les épisodes dramatiques les plus célèbres est présenté. Les conséquences des pollutions se manifestent à l’échelle locale avec principalement des effets sur la santé, à l’échelle régionale avec le dépérissement des forêts et la pollution transfrontière, à l’échelle planétaire avec la destruction de la couche d’ozone stratosphérique, l’effet de serre et une contribution au réchauffement climatique. En ce qui concerne les effets sur la santé, il ne faut négliger ni les pollutions de l’air des locaux, ni les pollutions radioactives d’origine naturelle mais aussi anthropique avec les essais nucléaires dans l’atmosphère et les accidents liés à l’exploitation pacifique de l’énergie nucléaire. Parmi les nombreux types de pollution certains sont aujourd’hui maitrisés comme les pluies acides et la pollution de la stratosphère.

- 1. Polluants primaires et polluants secondaires

- 2. Un peu d’histoire des pollutions de l’air

- 3. Quelques épisodes tragiques

- 4. Les principaux polluants à l’échelle locale

- 5. Les pollutions à l’échelle régionale : acides et oxydants

- 6. Les polluants secondaires

- 7. Pollution à l’échelle de la planète : l’effet de serre, le trou d’ozone

- 8. La pollution de l’air des locaux

- 9. La radioactivité de l’air et la pollution anthropique

- 10. Évolution de la qualité de l’air

1. Polluants primaires et polluants secondaires

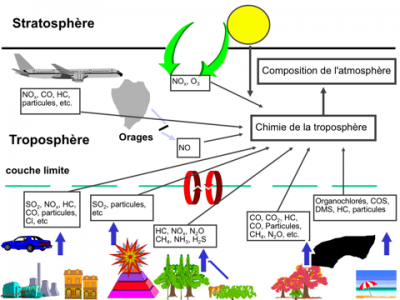

La pollution atmosphérique est définie dans la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 (lien vers Comment le droit protège-t-il la qualité de l’air ?). Elle résulte du rejet direct de composés gazeux ou sous forme de particules, nocifs pour l’homme et la biosphère, qui proviennent des diverses activités humaines, industrielles, domestiques, agricoles, des transports, des combustions diverses, etc. Les polluants ainsi émis sont dits d’origine anthropique. La biosphère produit aussi naturellement des gaz et des particules qui se retrouvent dans l’atmosphère. C’est le cas de l’érosion éolienne, des hydrocarbures émis par la végétation, des productions de gaz provenant des décompositions bactériennes dans les sols et les les eaux, des embruns marins souvent porteurs de détergents, etc. Ces sources de constituants (voir Figure 1), qui sont souvent de même nature que les polluants, sont appelées biogéniques. Les activités humaines modifient ces émissions apportant alors une contribution à la pollution atmosphérique. Ainsi l’agriculture modifie l’érosion éolienne et les émissions de gaz comme les oxydes d’azote avec l’utilisation d’engrais azotés qui perturbent le cycle naturel de l’azote.

Les polluants introduits directement dans l’atmosphère, ou qui proviennent de la modification des émissions naturelles de la biosphère, sont appelés des polluants primaires. Un grand nombre d’entre eux vont réagir chimiquement, en particulier sous l’effet du rayonnement solaire, et donner de nouveaux constituants ou polluants secondaires, qui sont souvent plus agressifs pour l’environnement que ceux qui leur ont donné naissance. Il y a parmi ces polluants secondaires des acides forts, comme l’acide sulfurique et l’acide nitrique, ainsi que des oxydants puissants comme l’ozone (O3). L’atmosphère est ainsi le siège d’une intense activité chimique, entre composés qui sont la plupart du temps à l’état de traces infimes. Les concentrations des constituants actifs [1], qui s’expriment souvent par le rapport de mélange volumique, peuvent être très faibles de l’ordre de la ppt, c’est à dire un volume de polluant pour 1012 (ou 1000 milliards) volumes d’air. Elles sont souvent de l’ordre de la ppb (partie pour milliard, où b se réfère au mot anglais billion), ou de la ppm (partie pour million).

2. Un peu d’histoire des pollutions de l’air

La pollution de l’air est un phénomène très ancien. Elle se manifeste depuis l’antiquité. Sénèque, 61 ans avant Jésus Christ, se plaignait de l’air pollué de Rome. Les pollutions sont en partie la conséquence des concentrations humaines dans les villes et les régions, accompagnées de nombreuses combustions de matériaux divers à usage domestique, industriel, ou autre. A Londres, la combustion du charbon a posé des problèmes de pollution de l’air dès le douzième siècle. En 1273 le parlement y a prohibé la combustion du charbon. Au début du XIVe siècle, Edouard Ier veut limiter l’utilisation du charbon dans les fours. Au XVIe siècle, la Reine Elizabeth Ier interdit l’usage du charbon lors des réunions du parlement. En 1661, John Evelyn, écrivain et mémorialiste anglais, publie un traité sur la pollution de l’air Fumifugium qui a été réédité en 1960 par la National Society for Clean Air. Il préconisait de déplacer les industries polluantes du centre de Londres vers la périphérie. Au XIXe siècle, le romancier Charles Dickens a décrit avec beaucoup de détails la fumée et les brouillards de Londres ainsi que d’autres villes britanniques. Camille Flammarion dans un ouvrage sur l’atmosphère, publié en 1872 [2], soulignait la mauvaise qualité de l’air à Paris et ses effets néfastes sur la santé (voir la citation dans le focus dédié à cet auteur).

3. Quelques épisodes tragiques

Du 1er au 5 décembre 1930, à la faveur d’une situation anticyclonique, une forte inversion de température, accompagnée de brouillard, se maintient pendant cinq jours dans la vallée de la Meuse à l’est de la Belgique, près de Liège. Les nombreux polluants émis, en particulier le dioxyde de soufre (SO2) et des particules, peuvent s’accumuler dans la vallée, large d’un kilomètre, bordée de collines dont la hauteur est d’environ 100 mètres. On ne peut donner les niveaux des concentrations car il n’y avait pas à cette époque de mesures des polluants. A la faveur du brouillard, une partie du dioxyde de soufre s’est transformée en acide sulfurique (SO4H2). De nombreux décès (63 par rapport à 6 en période normale) et plusieurs centaines de malades ont été constatés et attribués à la pollution.

En 1948, un épisode aigu de pollution s’est produit à Donora, petite ville industrielle en Pennsylvanie (USA) située dans une vallée à une cinquantaine de kilomètres de Pittsburg. Du 27 au 31 octobre, les polluants provenant de différentes installations industrielles se sont accumulés. Environ 20 morts (2 en période normale) et plusieurs milliers de malades ont été attribués à cet événement. Comme dans la vallée de la Meuse, la présence d’une couche d’inversion (lien vers l’article Les vents de montagne) accompagnée d’une formation de brouillard, a forcé l’air froid pollué à stagner dans le fond de la vallée, favorisant la transformation du dioxyde de soufre en acide sulfurique.

On peut encore citer parmi les épisodes les plus sévères et les plus marquants ceux de Londres, lors de la première moitié du XXe siècle. Pour représenter le mélange de fumée et de brouillard, le mot smog [3] avait été introduit. La forte pollution dans le bassin de Los Angeles, associée à une situation particulière de brises côtières, a aussi fortement contribué à la prise de conscience sur la dégradation de la qualité de l’air et ses conséquences sur la santé (voir Figure 3).

A la pollution chronique esquissée ci-dessus, il faut ajouter les pollutions accidentelles, avec des rejets importants de substances toxiques, qui ont entrainé de nombreuses victimes (Bhopal, Seveso, Tchernobyl, etc).

4. Les principaux polluants à l’échelle locale

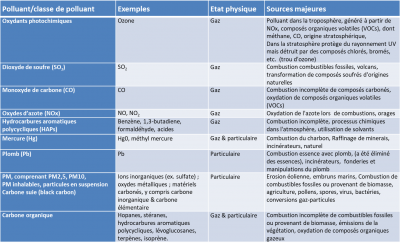

Tableau des principales classes de polluants avec leurs états physiques et leurs sources.

5. Les pollutions à l’échelle régionale : acides et oxydants

Les cas de pollution cités plus haut se sont produits à une échelle que l’on peut considérer comme locale ou peu étendue. La pollution de l’atmosphère se manifeste aussi à l’échelle régionale (d’une dizaine à plusieurs centaines voire un millier de kilomètres), encore appelée méso-météorologique. Les niveaux de concentration ne sont pas aussi élevés que localement et les effets, principalement dus aux polluants secondaires, vont se faire sentir de façon plus insidieuse. Dans les années 1970 et les suivantes, un dépérissement des forêts a été observé dans certaines régions en Europe et aux États-Unis. Il a rapidement été attribué à la pollution de l’air et en particulier à une acidification des précipitations et des eaux de surface, ainsi qu’à une augmentation du pouvoir oxydant de l’air. La pollution à cette échelle, qui ne connaît pas les frontières entre nations, est souvent appelée pollution transfrontière. Les fortes concentrations d’ozone que l’on observe à chaque période estivale peuvent être classées dans cette catégorie de la pollution régionale transfrontière.

6. Les polluants secondaires

La transformation des polluants primaires en polluants secondaires peut avoir lieu en phase gazeuse, le rayonnement solaire jouant alors un rôle très important, mais aussi en phase liquide dans les brouillards et les nuages. Un composé secondaire majeur dans la chimie atmosphérique est le radical hydroxyle OH. Il est parfois appelé le détergent de l’atmosphère. Son rôle n’a été mis en évidence qu’au début des années 1970. Il se forme principalement par photolyse de l’ozone. Sa concentration est très faible en raison de sa grande réactivité. Il a permis de comprendre la transformation du dioxyde de soufre en acide sulfurique. Il régule la concentration de composés comme le monoxyde de carbone (CO), le méthane (CH4), et d’autres hydrocarbures. Le temps de résidence d’un grand nombre de polluants dépend de leur concentration qui est elle-même fonction d’un grand nombre de réactions. En présence d’hydrocarbures, ce radical OH peut donner naissance à des composés eux-mêmes très réactifs. La Figure 5 montre, de façon résumée, l’ensemble des pollutions présentes dans la basse atmosphère, entre leurs sources et les domaines impactés.

7. Pollution à l’échelle de la planète : l’effet de serre, le trou d’ozone

En conclusion la pollution de l’atmosphère se manifeste à trois échelles différentes. A l’échelle locale, elle entraîne surtout, mais pas uniquement, des effets sur la santé humaine ; à l’échelle régionale, les effets les plus spectaculaires sont l’acidification des eaux de surface et le dépérissement des forêts ; et enfin à l’échelle planétaire, avec la destruction de l’ozone stratosphérique et l’augmentation de l’effet de serre, elle engendre des risques de modifications climatiques et des répercussions sur la biosphère, sur le niveau des océans, mais aussi sur la santé de l’homme.

- Vidéo. « Rémi et Jean-François Léon – La qualité de l’air » (© Mars 2020, Little Citizens For Climate)

8. La pollution de l’air des locaux

A ces trois grands types de pollution il faut ajouter la pollution de l’air des locaux [6]. Dans les pays industrialisés la population passe en moyenne environ 80% de son temps dans les locaux de travail et les locaux d’habitation. L’air extérieur pollué y pénètre mais il existe aussi de nombreuses sources de polluants à l’intérieur des locaux [7], parfois de même nature que les polluants de l’atmosphère. Dans ces locaux, la pollution de l’air peut être plus importante que dans l’atmosphère. Les situations sont toutefois très variables d’un local à un autre, ce qui complique l’étude et les effets de ce type de pollution.

9. La radioactivité de l’air et la pollution anthropique

Par ailleurs, l’atmosphère extérieure et l’air des locaux contiennent aussi des polluants radioactifs, gaz et particules solides. Cette radioactivité est d’origine géologique (Lien vers La radioactivité), elle provient des émissions de gaz rares faisant partie des familles radioactives de l’uranium et du thorium. Dans certains locaux les concentrations peuvent être élevées et dépassent les valeurs admises dans les mines d’uranium.

Dans les années 50 et 60, les explosions nucléaires expérimentales dans l’atmosphère, effectuées par les Américains, les Russes, puis les Anglais, les Français et les Chinois ont introduits de grandes quantités de produits venant essentiellement de la fission de l’uranium 235 ou encore du plutonium. L’exploitation pacifique de l’énergie nucléaire a aussi contribué, lors d’accidents de fonctionnement des réacteurs, à introduire des produits radioactifs dans l’atmosphère. L’accident de Tchernobyl en Ukraine le 26 avril 1986, est le plus connu, le plus important et le plus dramatique. De larges régions en Europe, dont la France, ont été touchées par le nuage porteur de divers radionucléides, notamment le Césium 137 et l’Iode 131 (lien vers Pesticides : ce que nous enseigne le passé). Il faut y ajouter l’accident plus récent de Fukushima au Japon en 2011, suite à un séisme, suivi d’un tsunami, qui avait entraîné la perte du système de refroidissement de plusieurs réacteurs avec des rejets de produits radioactifs dans l’atmosphère et l’environnement, en particulier dans l’océan.

10. Évolution de la qualité de l’air

En définitive on peut dire que la qualité de l’air s’est améliorée même s’il existe encore des progrès à accomplir, en particulier à l’échelle de la planète. Lorsqu’ils sont encore visibles, les panaches provenant des sites industriels et urbains le sont le plus souvent en raison de la condensation de vapeur d’eau. Ceci ne veut pas dire qu’il n’y a plus de polluants, mais les systèmes de traitement des effluents permettent d’arrêter une grande partie d’entre eux. Des accords internationaux ont permis de fortement réduire la destruction de la couche d’ozone de la stratosphère et l’acidification des précipitations. On peut espérer qu’il en sera de même pour les gaz à effet de serre. Les concentrations en oxydes d’azote et en particules demeurent cependant à des niveaux élevés, tout comme la production d’ozone dans la basse atmosphère. La première grande action internationale date de 1992 avec la conférence de Rio De Janeiro. Les engagements pris lors de la dernière conférence de Paris en 2016 sont encourageants mais les actions concrètes restent à être mises en œuvre.

Références et notes

Image de couverture : peinture de Claude Monet témoignant de la pollution de l’air en région parisienne au début du 20e siècle (Le pont Saint-Lazare, musée Marmottan)

[1] La concentration d’un polluant, gazeux ou sous forme de particules, s’exprime en masse par unité de volume, le plus souvent en microgrammes par mètre-cube (μg/m3). On utilise aussi souvent, pour les gaz, à la place de la concentration, le rapport de mélange, le plus souvent en volume, qui représente la proportion en volume du polluant dans l’air. Il s’exprime en ppmv (une partie pour 1 million), en ppbv (une partie pour un milliard, en pptv (une partie pour mille milliard ou 1 pour 1012). Très souvent le v n’est pas indiqué et on parle de ppm, ppb ou ppt. Un rapport de mélange de 1 ppm signifie que sur un million de molécules d’air il y a une molécule du polluant.

[2] Camille Flammarion, L’atmosphère, Librairie Hachette, 1872.

[3] Ce néologisme anglais smog est ce que les linguistes appellent un mot valise. C’est une forme fusionnée des mots smoke (fumée) et fog (brouillard).

[4] L’ozone de la stratosphère résulte de la photodissociation de l’oxygène par le rayonnement solaire ultra violet de courte longueur d’onde. Cette réaction chimique exothermique explique d’ailleurs le réchauffement de l’air dans cette région située au-dessus de la troposphère, entre des altitudes de 20 à 70 km.

[5] La température moyenne de la planète intègre un grand nombre d’observations réparties à la surface des continents et des océans. Sa valeur mondiale moyenne pour les surfaces continentales et océaniques a été supérieure à la moyenne du XXe siècle (13,9°C) de 0,94°C en 2016, de 0,90°C en 2015, de 0,74°C en 2014. (www.ncdc.noaa.gouv/sotc/global/201613).

[6] Luc Mosquerons et Vincent Nedellec. Observatoire de la qualité de l’air intérieur. Inventaire des données françaises sur la qualité de l’air intérieur des bâtiments. http://www.oqai.fr/userdata/documents/Document_16.pdf

[7] ANSES – Qualité de l’air intérieur. https://www.anses.fr/fr/content/qualité-de-l’air-intérieur

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : FONTAN Jacques (28 avril 2020), Les pollutions de l’air, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 25 octobre 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/air/les-pollutions-de-lair/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.