Quelle biodiversité en ville ?

PDF

Même si le milieu urbain impose des contraintes très fortes aux animaux et aux plantes qui le peuplent, la biodiversité de nos cités est riche de nombreuses espèces très variées. L’ensemble de ces espèces forme l’écosystème urbain qui rend des services précieux aux citadins. Encore faut-il rendre les villes accueillantes pour la faune et la flore.

1. La ville, lieu de vie de nombreuses espèces animales et végétales

Une ville est un milieu où se concentre une population humaine importante et qui organise son espace selon les besoins et activités. Les caractéristiques écologiques des villes sont tout à fait particulières du fait de la concentration en constructions de toutes sortes et l’importance des activités humaines. En réalité, ces caractéristiques peuvent varier en fonction de la densité de populations humaines, de la situation géographique et du type d’activité (centre-ville, quartiers péri-urbains,…). Néanmoins, la présence humaine y est toujours plus prégnante que dans les espaces ruraux.

Quelles sont les conséquences de la forte concentration humaine dans les villes ? Les espaces susceptibles d’accueillir la biodiversité sont très restreints en superficie, et entourés par des bâtiments, des rues, des murs, des structures qui ne conviennent pas au mode de vie d’un certain nombre d’espèces car elles n’y trouvent pas de quoi se nourrir ou trouver refuge… De fait, l’isolement de ces espaces, au sein d’une matrice urbaine inhospitalière, empêche la plupart des organismes de migrer d’un espace à l’autre. La conséquence de cet isolement est une perte de viabilité des populations végétales ou animales par appauvrissement génétique et consanguinité.

Les autres sources de pollution sont les pollutions lumineuses et sonores qui occasionnent de graves préjudices aux espèces sensibles (Lire Quel est l’impact écologique de la pollution lumineuse ?). On peut citer en exemple les chauves-souris qui voient leur comportement se modifier à cause de la lumière artificielle allumée la nuit. Certaines espèces très communes chassent les insectes attirés dans les halos des lampadaires. D’autres espèces plus rares, sont très effarouchées et fuient les villes pour des espaces mieux préservés.

A côté des caractéristiques abiotiques de l’environnement urbain, énoncés ci-dessus, les sites urbains sont soumis à des pressions directes fortes dues à la forte concentration des citadins sur de petites surfaces : les sols sont piétinés et tassés. La concentration en espèces animales et végétales sur des petites surfaces les conduit à des relations plus intenses que ce soit des relations de prédation, compétition, facilitation,…. Les épidémies sont plus violentes et plus graves même si les microorganismes sont moins diversifiés en centre-ville.

2. Pourquoi préserver la biodiversité en ville ?

La littérature de plus en plus abondante sur le sujet montre sans ambigüité que la qualité de vie des citadins et même leur santé est étroitement liée à la qualité de la biodiversité des quartiers dans lesquels ils vivent.

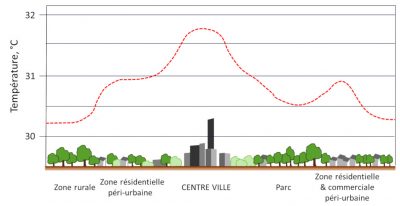

Par les services qu’elles rendent, les plantes des villes aident à améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Les arbres en particulier absorbent des quantités non négligeables de polluants. Ils jouent un rôle significatif dans le cycle du carbone et ont un impact important sur la température des quartiers et surtout en cas de fortes canicules. En effet, l’eau prélevée par les racines des arbres et circulant (la sève) jusqu’aux feuilles s’évapore grâce aux stomates. Cette conversion de l’eau liquide en vapeur d’eau (évapotranspiration), qui utilise de grandes quantités d’énergie solaire [1], a un effet de refroidissement local particulièrement appréciable en période estivale.

La nature insérée dans le milieu urbain procure des bénéfices psychologiques et physiques pour les citadins lorsqu’ils vivent dans des quartiers riches en espaces verts. C’est pour cette raison que beaucoup de villes installent de nombreux parcs ou squares, afin que chaque citadin ait un jardin public accessible à pied. Les études démontrent que dans les quartiers plus verts, les urbains sont moins sujets aux allergies, aux maladies cardiovasculaires… En effet, ces espaces améliorent la qualité de l’air localement et leur caractère paysager agréable incite les habitants à les utiliser pour se promener ou faire du sport. De ce fait, ils jouent positivement sur la santé des citadins.

La biodiversité urbaine a aussi des vertus culturelles et pédagogiques. Elle fournit l’opportunité de sensibiliser un large public aux problématiques environnementales, à commencer par les enfants. Une large part des petits citadins ne sont au contact de la nature que dans les espaces autour de leur résidence. L’engouement croissant pour les initiatives associatives dont l’objectif est de montrer la nature des villes (fêtes de la nature et autres manifestations autour de la biodiversité par exemple) ou le succès de certains programmes de sciences participative (Voir focus Sciences participatives) dont l’objectif est de recueillir des données sur le fonctionnement de la biodiversité en ville (Sauvage de ma rue [2], Lichen go [3], biodiversité des jardins…) démontre l’intérêt de préserver des espaces verts dans les quartiers les plus centraux.

Outre ces arguments purement utilitaires, préserver la nature en ville signifie préserver une partie de la biodiversité de certaines régions. En effet, comme les territoires urbains sont de plus en plus vastes et que l’étalement urbain se fait parfois dans des zones riches en faune et flore, préserver la biodiversité urbaine est potentiellement une manière de préserver certaines espèces. Quelques exemples trouvés dans la littérature : des plantes très rares poussent aux abords de l’aéroport de Perth en Australie [4] ou une belle population d’un lézard en fort déclin sur l’ensemble de son aire, vit sur une voie verte à Oklahoma City aux USA [5].

Dans le même ordre d’idée, la préservation d’espaces dédiés à la biodiversité dans les villes permet à ces dernières de jouer des rôles de corridors pour la faune et la flore, continus ou discontinus pour des espèces susceptibles de traverser la ville depuis des populations périurbaines. A Brisbane en Australie, c’est le cas d’un marsupial qui occupe des sites urbains dès lors qu’ils sont connectés, même de façon épisodique, à des populations en marge de la ville.

3. Quelles espèces en ville ?

Les grands groupes taxonomiques sont à peu près tous représentés en ville. Comme dans beaucoup d’autres écosystèmes terrestres, ce sont les espèces aquatiques qui souffrent le plus des aménagements qui se font souvent au détriment des zones humides. Ainsi les amphibiens par exemple se trouvent souvent très menacés dans les zones urbaines. Sinon, plantes, herbivores ou phytophages, carnivores peuvent se trouver dans les villes. A part les arbres qui ont un statut particulier, les organismes animaux et végétaux des villes sont de taille modeste. Dans les villes métropolitaines françaises les plus gros animaux sont domestiques ou en captivité.

3.1. Citadines cultivées ou domestiques

Les espèces proviennent de régions géographiques variées. Certaines sont locales, elles font partie de la flore de notre pays depuis plusieurs centaines d’années, l’orpin blanc (Sedum album L.) par exemple est utilisé pour végétaliser certaines toitures (Figure 5). Beaucoup d’autres sont exotiques. L’agapanthe (Agapanthus praecox Willd.) par exemple qui fleurit agréablement de nombreux jardins provient d’Afrique du Sud (Figure 5).

Les forêts urbaines séquestrent une partie des gaz à effet de serre, dont le CO2, et produisent de l’oxygène grâce à la photosynthèse. Ils épurent une fraction de la pollution atmosphérique, particulaire et gazeuse (CO, NOX et NO2, et certains toxiques non-biodégradables par exemple). Enfin l’arbre enrichit le sol en bactéries et champignons qui dégradent des polluants organiques complexes (certains pesticides, HAP, organochlorés, etc.). Augmenter le nombre d’arbres urbains, et végétaliser les villes conduit à diminuer la pollution.

Qu’elles soient animales ou végétales, les espèces domestiquées sont susceptibles de s’établir dans le milieu urbain et d’y prospérer. On pense par exemple aux roses trémières (Alcea rosea L., Figure 6) échappées des jardins ou aux tortues de Floride (Trachemys scripta) relâchées dans la nature urbaine, et que l’on peut trouver hors des zones où elles ont été élevées ou cultivées.

3.2. Sauvages de ma rue

Les plus menacées sont les plantes des milieux humides qui ont été largement asséchés durant les phases d’urbanisation. Certaines fougères en particulier sont protégées suite à leur raréfaction en ville.

Du côté des animaux sauvages, les plus visibles sont les oiseaux. Plusieurs dizaines d’espèces peuplent nos villes. Le moineau domestique, la mésange bleue, l’étourneau sansonnet, le merle noir et le martinet noir sont parmi les espèces les plus fréquentes. Quelques espèces sont exotiques, par exemple le pigeon biset ou la perruche à collier (Figure 8). Dans l’environnement urbain, les oiseaux adaptés trouvent des endroits pour nicher et des ressources abondantes pour se nourrir, ce qui fait que les abondances observées peuvent être très fortes. Le moineau domestique reste fréquent en ville. Son déclin est surtout documenté en zones rurales. L’hirondelle de fenêtre trouve en ville son principal milieu de nidification en Europe occidentale. En hiver, la ville perd quelques espèces migratrices mais gagne aussi certaines espèces non nicheuses comme le tarin des aulnes qui viennent chercher ressources alimentaires et chaleur.

Un grand nombre d’espèces d’insectes sont mal perçues par les citadins : punaises de lit, mites alimentaires ou blattes, par exemple. Ces espèces trouvent dans le mode de vie des humains les conditions idéales pour proliférer.

4. Mieux accueillir la biodiversité dans les villes ?

Le facteur le plus important qui régit la qualité de la biodiversité est la place qu’on lui laisse : vastes espaces verts, nombreux jardins, connectés entre eux par des structures végétalisées au sein de la matrice urbaine. Les bâtiments et autres surfaces artificialisées peuvent accueillir de la végétation pour peu que la végétalisation ait été prévue au moment de la construction.

La gestion doit être diversifiée en fonction des espaces et des usages. Les pesticides doivent être proscris pour leur toxicité pour la biodiversité et dangereuse pour la santé des citadins. Les fauches et arrachages doivent être espacés dans le temps pour laisser les espèces boucler leur cycle de vie.

Néanmoins, dans le cadre de la modification du climat, nos régions sont de plus en plus soumises à des évènements catastrophiques, inondations, tempêtes ou canicules (Lire Événements météorologiques extrêmes et changement climatique). C’est en mettant en œuvre des politiques de renaturation urbaine efficaces que les villes auront des chances d’échapper au pire. L’abandon des produits chimiques dans les espaces publics commence déjà à donner des résultats puisqu’en ce début de 21e siècle le milieu urbain est le seul milieu terrestre qui voit sa biodiversité augmenter (Figure 11).

5. Messages à retenir

- Les caractéristiques écologiques des villes sont tout à fait particulières du fait de la concentration en constructions de toutes sortes et l’importance des activités humaines.

- En ville, les espaces susceptibles d’accueillir la biodiversité sont très restreints en superficie, et isolés les uns des autres par le bâti. Il y fait chaud et sec. L’air, l’eau et le sol y sont plus pollués qu’ailleurs.

- Néanmoins, il existe une biodiversité parfois abondante en ville, en fonction de la qualité de la gestion et de la configuration de la ville. Animaux et plantes cultivées ou domestiques y côtoient des espèces sauvages.

- La qualité de la biodiversité dépend de la place qu’on lui fait et de la gestion qui lui est appliquée. Mais en retour, elle apporte aux citadins de nombreux services et bienfaits indispensables à leur qualité de vie et à leur santé.

Références et notes

Image de couverture. Vue aérienne de Paris au-dessus du Jardin des Plantes. Les espaces verts urbains rassemblent une grande partie de la biodiversité des villes. Les voies d’eau ou les alignements d’arbres peuvent constituer des corridors écologiques pour certaines espèces animales et végétales. [Source : Capture d’écran Géoportail © IGN]

[1] Un grand arbre peut évapotranspirer des centaines de litres de vapeur d’eau, en utilisant 0,7 kWh/L d’énergie pour convertir l’eau liquide en vapeur.

[2] http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/

[3] http://www.particitae.upmc.fr/fr/participez/suivez-les-lichens.html

[4] Close DC, Messina G, Krauss SL, Rokich DP, Stritzke J & Dixon KW (2006) Conservation biology of the rare species Conospermum undulatum and Macarthuria keigheryi in an urban bushland remnant. Australian Journal of Botany 54(6) 583-593

[5] Endriss DA, Hellgren EC, Fox SF & Moody RW (2007) Demography of an urban population of the Texas horned lizard (Phrynosoma cohnutum) in central Oklahoma. Herpetologica 63:320–331

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : MACHON Nathalie (18 février 2019), Quelle biodiversité en ville ?, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 25 octobre 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/biodiversite-en-ville/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.