Les fourmis, espèces sentinelles de l’impact des changements globaux

PDF

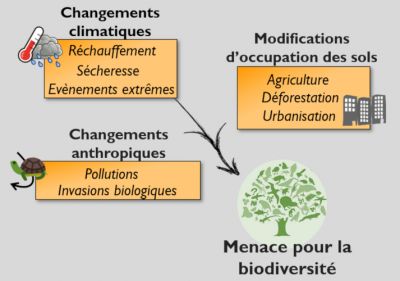

Les changements climatiques et l’urbanisation sont des facteurs déterminants de la répartition des espèces menaçant dramatiquement leur persistance. Les invasions biologiques modifient les interactions entre les différentes espèces et sont donc également une cause majeure de préoccupation pour la conservation de la biodiversité. Quid des fourmis dans ce monde changeant ? Dominant de nombreux écosystèmes, elles ont déjà colonisé presque tous les habitats terrestres. Elles sont facilement transportées par les humains en raison de leur petite taille et de leurs habitudes de nidification, et comptent certaines des espèces les plus envahissantes au monde. Ne produisant pas de chaleur interne, les fourmis dépendent de la température extérieure (on dit qu’elles sont ectothermes). Elles sont donc sont très vulnérables aux changements climatiques. Par le passé, elles ont permis de répondre à de nombreuses questions relatives à l’écologie et l’évolution. Comment les fourmis pourraient-elles permettre (et comment le permettent-elles déjà !) de mieux comprendre les changements globaux et leurs interactions ?

- 1. Changements globaux : quels impacts pour la biodiversité ?

- 2. Pourquoi étudier les fourmis lorsqu’on s’intéresse aux changements globaux ?

- 3. Les fourmis dans les villes

- 4. Les fourmis invasives

- 5. Quand les changements globaux interagissent

- 6. Le cas de la fourmi des trottoirs

- 7. Distribution des espèces et interactions multi-échelles

- 8. Messages à retenir

1. Changements globaux : quels impacts pour la biodiversité ?

Ces changements ont et auront des impacts considérables sur la biodiversité, affectant les individus, populations, espèces et écosystèmes. Les changements de température peuvent par exemple affecter la survie, la reproduction et la répartition géographique des organismes, ou même changer leur phénologie, conduisant à une émergence prématurée des papillons, au retour plus précoce des oiseaux migrateurs ou à la précocité de la floraison des plantes (lire Changement climatique et mondialisation, moteurs des invasions d’insectes ; Comment les oiseaux s’adaptent-ils à un climat qui change ?).

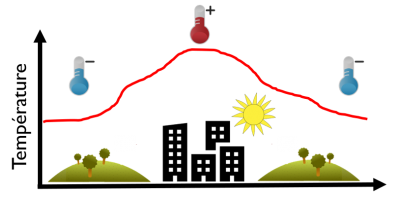

En conséquence, d’un point de vue écologique, l’urbanisation a souvent un impact négatif sur la biodiversité. Les villes sont fréquemment situées dans des régions naturellement riches en espèces avec de sérieux enjeux de conservation [5]. En plus des impacts déjà évoqués, l’urbanisation peut entraîner une cascade d’effets secondaires sur la qualité des habitats, incluant une diminution des habitats disponibles, une forte fragmentation des habitats restant, et une exposition accrue aux effets de bordure [6]. Les conséquences pour la biodiversité ont été rapportées chez de nombreux taxons (vertébrés, insectes, plantes, champignons et micro-organismes), par exemple en réponse à la pollution, aux perturbations des flux de nutriments ou encore à la fragmentation du paysage (lire Lichens et qualité de l’environnement).

Les invasions biologiques [7] ont également fait l’objet d’une attention accrue des scientifiques au cours des vingt dernières années. En effet, si à proprement parler ce ne sont ni des phénomènes nouveaux ni exclusivement d’origine humaine, la portée géographique des invasions, leur taux de récurrence et le nombre d’espèces impliquées ont fortement augmenté suite au développement des transports et du commerce (lire Changement climatique et mondialisation, moteurs des invasions d’insectes ; Pourquoi le moustique tigre est-il aussi invasif ?). Le rôle des humains en tant que « disperseurs » d’espèces non indigènes a donc probablement surpassé celui de la dispersion naturelle, permettant de s’affranchir des forces stochastiques naturelles et de la résistance biotique (compétition avec les espèces locales) qui repousseraient ou élimineraient les propagules introduites [8]. Les écosystèmes et la société humaine ont ainsi été radicalement modifiés par la prolifération des espèces envahissantes, en particulier à l’ère actuelle de la mondialisation. Cet événement actuel d’invasion de masse sans précédent est aujourd’hui considéré comme une forme unique de changement global [8].

En conséquence, les invasions biologiques constituent à l’heure actuelle l’une des principales préoccupations en matière de conservation de la biodiversité. Les espèces non indigènes affectent négativement les espèces indigènes par une multitude d’interactions, telles que la compétition, la prédation, l’hybridation, l’herbivorie, le parasitisme mais aussi indirectement par le biais des maladies ou encore de la modification des régimes de perturbation. Les espèces non indigènes envahissantes modifient le fonctionnement des écosystèmes, affectent négativement les populations d’autres espèces et causent des extinctions locales [9]. Au Royaume-Uni, la compétition entre l’écureuil gris introduit (Sciurus carolinensis) et l’écureuil roux indigène (Sciurus vulgaris) a par exemple entraîné une diminution drastique de l’aire de répartition de l’écureuil roux [10].

2. Pourquoi étudier les fourmis lorsqu’on s’intéresse aux changements globaux ?

Cette abondance forte et cette diversité impressionnante font des fourmis un modèle de choix pour les suivis biologiques : ce sont souvent des espèces « clés de voute », qui ont une influence importante sur de nombreuses fonctions des écosystèmes telles que la dispersion des graines ou la chimie du sol, notamment du fait de leur incroyable diversité de modes de vie. On trouve par exemple des espèces nomades, des espèces nidifiant dans les arbres, dans le sol ou encore dans des débris de végétation, on trouve des espèces prédatrices, d’autres granivores, et certaines cultivent même des champignons [13]. Les fourmis sont facilement transportées par les humains, du fait de leur petite taille et de leurs habitudes de nidification, par exemple par le biais du commerce de plantes en pots, lors de travaux d’excavation ou encore par le biais de l’exploitation forestière. De fait, plus de 200 espèces de fourmis ont des populations établies en-dehors de leur aire de distribution d’origine [13] et plus de 600 espèces ont déjà été déplacées en-dehors de leur zone native [14]. Parmi elles, certaines sont devenues invasives, c’est-à-dire qu’elles ont proliféré et que leur expansion a impacté négativement la biodiversité native et / ou la santé humaine.

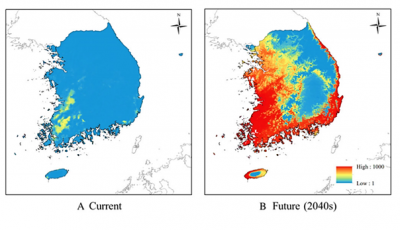

Les fourmis sont des insectes ectothermes, leur température corporelle dépend de celle du milieu dans lequel elles évoluent. Le développement des larves et les activités des adultes dépendent donc directement des conditions climatiques. En conséquence, la distribution des fourmis est fortement affectée par le climat (voir par exemple le cas de la fourmi de feu en Figure 3) [15]. Les fourmis sont donc de bons modèles pour comprendre les réponses des organismes face aux variations de températures et aux changements climatiques en général.

3. Les fourmis dans les villes

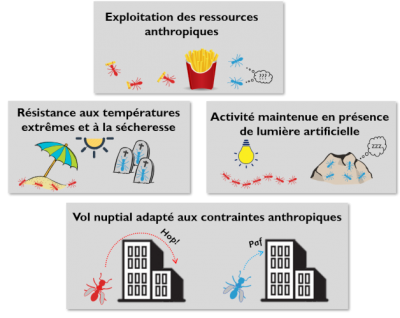

Ainsi, si de nombreuses espèces sont rarement présentes dans les zones urbaines, plusieurs espèces de fourmis sont au contraire communes dans les habitats les plus anthropisés (par exemple Lasius niger en France, Figure 5). Les communautés de fourmis sont donc fréquemment étudiées en écologie urbaine, du fait des différences importantes entre les communautés inféodées aux habitats urbanisés et celles retrouvées dans les habitats ruraux adjacents [17].

4. Les fourmis invasives

Parmi les insectes sociaux, certaines espèces font beaucoup parler d’elles, comme le tristement célèbre frelon asiatique Vespa velutina dont l’impact sur les abeilles mellifères a été largement étudié ces dernières années [18]. Cependant, les fourmis sont certainement les plus destructrices et les plus répandues. Le groupe de recherche spécialisé sur les espèces invasives [19] a montré que parmi les 100 espèces invasives les plus dommageables aux monde, cinq sont des fourmis : la fourmi d’Argentine (Linepithema humile), la fourmi de feu (Solenopsis invicta), la fourmi à grosse tête (Pheidole megacephala), la petite fourmi de feu (Wasmannia auropunctata), et la fourmi folle jaune (Anoplolepis gracilipes).

Les invasions de fourmis ont des coûts économiques très importants, altèrent fortement l’environnement et ont un fort impact sur la biodiversité native. Les espèces de fourmis locales notamment peuvent être très négativement impactées par les espèces invasives du fait de leur dominance compétitive, leur prédation et les raids dans les nids. Les fourmis envahissantes ont également un impact sur de nombreuses composantes du fonctionnement des écosystèmes, des services écosystémiques [21] et des sociétés humaines, tels que les modifications de la dynamique des réseaux trophiques, les altérations du cycle des nutriments ou la diminution de la pollinisation [12].

5. Quand les changements globaux interagissent

- Une augmentation du taux d’importation d’individus non indigènes en raison d’un transport accidentel ou intentionnel plus important dans les villes du fait des flux humains constants, par exemple par le biais des filières de denrées alimentaires (par exemple l’importation de fruits pour la drosophile japonaise Drosophila suzukii), ou encore suite à l’importation d’animaux domestiques exotiques (la tortue de Floride ou la perruche à collier en sont de bons exemples) ;

- La présence d’habitats favorables à l’établissement d’espèces non indigènes, présentant une combinaison propice de ressources et de conditions environnementales, et peu d’ennemis naturels (prédateurs ou compétiteurs), donc une habitabilité largement améliorée pour l’envahisseur ;

- Le fait que les espèces non indigènes importées incluent parmi elle des espèces qui peuvent tolérer les conditions uniques des habitats anthropisés (par exemple, des espèces tropicales résistantes à des températures plus élevées), voire même des espèces qui peuvent tirer parti des opportunités offertes par les environnements urbains, comme c’est le cas pour le moustique tigre (lire aussi : Pourquoi le moustique tigre est-il aussi invasif ?).

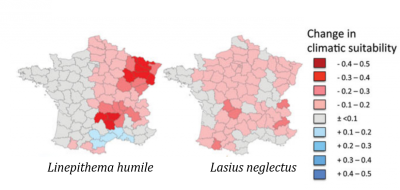

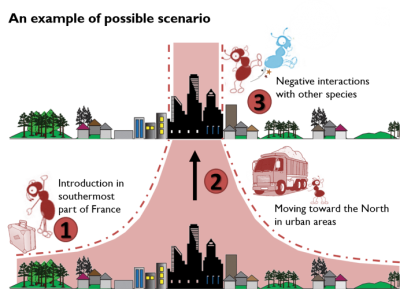

Le changement climatique peut lui aussi exacerber les invasions biologiques, car la distribution de nombreuses espèces envahissantes est actuellement limitée par des barrières thermiques. Le changement climatique pourrait ainsi leur permettre d’envahir des latitudes plus élevées. Les événements climatiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur intenses, les ouragans, les inondations et les sécheresses, peuvent faciliter les invasions biologiques en augmentant les mouvements d’espèces non indigènes et en diminuant la résistance des communautés indigènes face à l’établissement des envahisseurs (lire Changement climatique et mondialisation, moteurs des invasions d’insectes). Ainsi, en France, la plupart des espèces de fourmis envahissantes risquent d’augmenter leur aire de répartition en réponse au changement climatique (Figure 7) [23].

6. Le cas de la fourmi des trottoirs

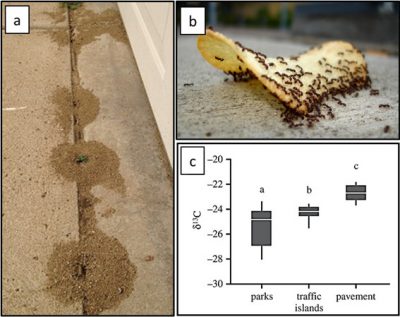

En France, la distribution spatiale de T. immigrans dépend à la fois des conditions climatiques et d’urbanisation à différentes échelles spatiales [24]. Cette espèce affectionnant les environnements chauds et relativement humides est fortement représentée dans les micro-habitats anthropisés, par exemple caractérisés par la présence de béton. Dans la partie nord de sa distribution, cette espèce est souvent restreinte aux habitats les plus urbanisés. Plus au nord encore, dans des régions qui ne lui sont pas climatiquement favorables au-delà de son aire de distribution référencée, on la retrouve même exclusivement dans les villes de grande envergure comme Paris ou Prague. La Figure 9 illustre bien la capacité de cette espèce à exploiter les ressources anthropiques dans les habitats urbanisés [25]. Ainsi, dans de nombreuses grandes villes du Nord de la France, les effets d’Îlots de Chaleur Urbains lui permettent de se maintenir malgré les conditions climatiques inhospitalières dans ces régions.

7. Distribution des espèces et interactions multi-échelles

Pourtant, le changement climatique, les changements d’occupations du sol ou encore l’introduction d’espèces exotiques envahissantes sont susceptibles de se produire simultanément, et on peut donc s’attendre à des effets synergiques sur la biodiversité. Par exemple, les villes sont souvent plus chaudes que les habitats ruraux voisins, et l’impact de l’urbanisation sur le climat est localement comparable au réchauffement climatique mondial en cours, ce qui suggère que l’urbanisation pourrait fortement renforcer les conséquences du changement climatique à l’échelle locale. Cette complexité, impliquant des effets d’échelle et des effets d’interaction, émerge même lorsque l’on ne considère que deux changements globaux (ici, les changements climatiques et l’urbanisation). Mais ces effets sont probablement catalysés par d’autres modifications anthropiques majeures, telles que les pollutions, l’agriculture, ou encore la déforestation.

De toute évidence, une simple étude de causalité impliquant un changement global partiellement décrit sur la distribution d’une espèce ne peut donc pas conduire à une compréhension convaincante des processus sous-jacents à la distribution des espèces. Il est donc fondamental de conduire des études approfondies sur les impacts des changements globaux avec des approches plus inclusives combinant plusieurs changements à plusieurs échelles. A cette fin, les fourmis constitueront certainement un modèle de choix, tant elles ont déjà fait leurs preuves pour dénouer de telles questions. Si par le passé elles ont permis d’étudier individuellement la plupart de ces changements planétaires, nul doute qu’elles permettront dans le futur de comprendre comment ils interagissent et de quantifier plus finement leurs impacts simultanés sur la biodiversité…

8. Messages à retenir

- Les changements climatiques et l’urbanisation interagissent et modifient la répartition des espèces.

- Les fourmis sont abondantes et diversifiées, ont colonisé la plupart des habitats terrestres et influencent de nombreuses fonctions des écosystèmes.

- Petites et nidifiant dans la terre ou les végétaux, elles sont facilement transportées par les humains. De fait, elles comptent aujourd’hui de nombreuses espèces invasives.

- Les fourmis sont des insectes ectothermes, elles sont donc sensibles aux variations de températures. Leur distribution dépend ainsi fortement des conditions climatiques.

- Les fourmis sont fréquemment étudiées en écologie urbaine car elles constituent de bons indicateurs de l’impact environnemental de l’urbanisation.

- En conséquence, les fourmis sont des modèles très appropriés pour étudier les interactions complexes entre les changements globaux – l’étude de la fourmi des trottoirs (Tetramorium immigrans) en est une bonne illustration.

Notes et références

Image de couverture. La fourmi des trottoirs Tetramorium immigrans dans un environnement urbanisé. [Source : © Benjamin Gerfand]

[1] https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf

[2] Antrop, M. (2004). Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and urban planning, 67(1-4), 9-26.

[3] Seress, G., et al. (2014). Quantifying the urban gradient: a practical method for broad measurements. Landscape and Urban Planning, 131, 42-50.

[4] https://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/ilot-chaleur-urbain.php

[5] McKinney, M. L. (2006). Urbanization as a major cause of biotic homogenization. Biological conservation, 127(3), 247-260.

[6] En écologie, les effets de bordure traduisent des modifications de la structure des populations et communautés d’espèces qui se produisent lorsque deux habitats très différents se côtoient dans un écosystème. Cette terminologie est souvent utilisée pour faire référence aux limites entre habitats naturels et artificialisés.

[7] Invasions d’espèces non indigènes introduites volontairement ou non en dehors de leur aire de répartition d’origine et capables de se maintenir et de proliférer dans les écosystèmes nouvellement colonisés

[8] Ricciardi, A. (2007). Are modern biological invasions an unprecedented form of global change? Conservation Biology, 21(2), 329-336.

[9] Pyšek, P., et al. (2017). Displacement and local extinction of native and endemic species. In Impact of biological invasions on ecosystem services (pp. 157-175). Springer, Cham.

[10] Gurnell, J., et al. (2004). Alien species and interspecific competition: effects of introduced eastern grey squirrels on red squirrel population dynamics. Journal of Animal Ecology, 73(1), 26-35.

[11] https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/an-introduction-to-eusociality-15788128/

[12] Hölldobler, B., & Wilson, E. O. (1990). The ants. Harvard University Press.

[13] Lach, L., Parr, C., & Abbott, K. (Eds.). (2010). Ant ecology. Oxford University Press.

[14] Miravete, V., et al. (2014). How many and which ant species are being accidentally moved around the world? Biology letters, 10(8), 20140518.

[15] Sung, S., et al. (2018). Predicting the potential distribution of an invasive species, Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae), under climate change using species distribution models. Entomological Research, 48(6), 505-513.

[16] Heterick, B. E., et al. (2013). Urbanisation factors impacting on ant (Hymenoptera: Formicidae) biodiversity in the Perth metropolitan area, Western Australia: Two case studies. Urban Ecosystems, 16(2), 145-173.

[17] Philpott, S. M., et al. (2010). Ant diversity and function in disturbed and changing habitats. Ant Ecology. Oxford University Press, New York, 137-157.

[18] http://frelonasiatique.mnhn.fr/la-museliere/

[19] http://www.issg.org/

[20] Ascunce, M. S., et al. (2011). Global invasion history of the fire ant Solenopsis invicta. Science, 331(6020), 1066-1068.

[21] Biens et services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour assurer leur bien-être (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).

[22] Cadotte, M. W., et al. (2017). Are urban systems beneficial, detrimental, or indifferent for biological invasion? Biological invasions, 19(12), 3489-3503.

[23] Bertelsmeier, C., & Courchamp, F. (2014). Future ant invasions in France. Environmental conservation, 41(2), 217-228.

[24] Cordonnier, M., et al. (2019). Multi-scale impacts of urbanization on species distribution within the genus Tetramorium. Landscape Ecology, 34(8): 1937-1948.

[25] Penick, C. A., et al. (2015). Stable isotopes reveal links between human food inputs and urban ant diets. Proc. R. Soc. B, 282(1806), 20142608.

[26] Cordonnier, M., et al. (2020). Effect of the urbanization-climate interaction on the expansion of the pavement ant in South-eastern France. Basic and Applied Ecology, 44, 46-54.

[27] Cordonnier, M., et al. (2019). From hybridization to introgression between two closely related sympatric ant species. J Zool Syst Evol Res, 57(4): 778-788.

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : CORDONNIER Marion (10 décembre 2020), Les fourmis, espèces sentinelles de l’impact des changements globaux, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 27 juillet 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/fourmis-especes-sentinelles-impact-changements-globaux/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.