Understanding and preventing wildfires

PDF

Improving policies to prevent and reduce fire risk in the natural environment and in peri-urban areas requires a thorough understanding of the factors that will contribute to the ignition of a first outbreak and then to its spread in the form of a flame front. The dynamics of a fire and its impact on a given environment depend on various parameters, such as the structure of the fuel layer (grass, shrubs, trees), the stress factors to which vegetation is subjected (water content, relative humidity and ambient air temperature, wind, slope of the ground), the exact nature of the impacted area (savannah, scrubland, forest, peri-urban area). We already know that the maximum power reached by some fires far exceeds the limits of the effectiveness of the most powerful means of control (helicopters, water bombers). It is for this reason that fire-fighting services around the world have for many years implemented a strategy based on the early attack of emerging fires. The effectiveness of this approach now seems to be reaching its limits, it is even starting to produce negative effects. Indeed, the first consequence of systematically eliminating low-intensity fires is to encourage the accumulation of biomass on the ground and thus aggravate an important risk factor.

1. Forest fires in a few figures

According to a study published in 2010 [1], satellite data combined with field observations provide a global estimate of the importance of wildfires worldwide by assessing the extent of ,burned areas. Over the period 1997-2008, it is estimated that an average of 371 million ha of natural areas (savannahs, grasslands, scrubland, forests, etc.) were burned each year (5.5 times the surface area of metropolitan France), of which 69% (256 Million ha) are located in Africa, 14.5% (54 Million ha) in Australia, 5.8% (22 Million ha) in South America (mainly in Amazonia), 4% (15 Million ha) in Central Asia, the rest (24 Million ha) mainly concerns the northern forests of North America and Asia. In comparison, Europe (mainly the Iberian Peninsula, Italy, Greece, southern France) is impacted by an average of 0.7 million ha per year.

Fortunately, a large proportion of these fires concern savannah and grassland areas, which, after a long evolution, represent the most suitable ecosystems for fires. These fires allow the maintenance of an open space and the renewal of species, guaranteeing a satisfactory forage quality for large herbivores.

More important than the extent of the area burned is the impact of fires on ecosystems: for example, savannahs and grasslands can partially burn each year, while the same event in a tropical rainforest will have extremely negative effects on fauna and flora. As early as the 1930s, ecologists argued that wildfires were not only as devastating as the effects perceived by the general public [2]. This school of thought has contributed to the emergence of a new discipline called fire ecology [3], the main purpose of which is to study the resilience capacities of ecosystems in the face of fire disturbance. It is most certainly because it has forgotten the important role that fires, like other natural events such as floods and landslides, play in the functioning of ecosystems that contribute to the renewal of plant species, the maintenance of certain ecosystems and the maintenance of biodiversity, that wildfires have become a problem.

Fire has long been a formidable spatial planning tool used by mankind for almost 10,000 years, to maintain open spaces for hunting, to clear land and to develop grazing or cultivation areas. Subsequently, the various waves of European colonization in Africa, North America, South America and Australia have resulted, among other things, in a decline in these traditional practices [4]. These disruptions have had a significant impact on many ecosystems, changing land use and promoting biomass accumulation. All this resulted in a series of catastrophic fires in the late 19th and early 20th centuries, particularly in the United States in the Great Lakes region and in the West (Peshtigo fire in 1871 in Wisconsin: 486,000 ha and 2500 deaths, BigBlowup in 1910 on the border between Idaho and Montana: 1 million ha and 87 deaths) [5]. In response to these fires, the American authorities have implemented a policy of systematic exclusion of forest fires, combined with a strategy of massive early attack on any detected fire source. This policy, which is widespread throughout the world, began initially with positive effects, reducing, for example, the area burned in the United States from 16-20 million ha in 1930 to 2 million ha in 1970.

Then, with the acceleration of rural exodus, the expansion of peri-urban areas and the first signs of climate change contributing to increasing the vulnerability of ecosystems (repeated droughts, invasion of wood-eating insects), this policy has reached its limits in terms of effectiveness, particularly in forest/habitat interface areas. More than the extent of the burned areas, it is the number of houses or structures destroyed by these fires (not counting the deaths) that must be taken into account when drawing up a balance sheet. In California alone, the number of houses destroyed in these circumstances has doubled in half the time period, from 3533 between 1955 and 1985 to 7467 between 1985 and 2000.

One of the major contributions of the ecological approach to wildland fire has been the introduction of the concept of a fire regime, which in particular makes it possible to define a natural frequency of fire that can be sustained by an ecosystem without irreversible effects in the long term. This parameter, based on dendrochronological data (analysis of wood rings and marks or charcoal left by the passage of a fire), is expressed in years on a scale from 0 to 500 years and over. Some tree species, such as the Giant Redwoods of California, can go back in time to more than 3000 years ago. The deviation from this reference data makes it possible to assess whether the situation is within the sustainable range or whether it threatens the local ecosystem.

2. Some elements of fire physics

The impact of a fire front depends on the power it produces per unit length (fire intensity, expressed in kW/m); if the propagation rate is constant (established regime) it is calculated as the following product: combustion heat (kJ/kg)] x[fuel load (kg/m2)] x[propagation rate (m/s)]. This intensity varies according to the nature of the fire, ranging from a few hundred kW/m for a litter fire to almost 100,000 kW/m for the most intense forest fires (15 m from such a front releases a power of 1500 MW or the equivalent of a nuclear power plant unit! For example, the catastrophic fires that occurred in February 2009 in the Melbourne area of Australia (Black Saturday) were measured with an intensity of around 80,000 kW/m ; with propagation rates ranging from 1 to 3 m/s, the smoke plume reached 15 km high (lower limit of the stratosphere).

From a physical point of view, a fire is a combustion phenomenon that results from the decomposition of a solid fuel under the action of a heat flux from an external source at the time of ignition or from the flame front itself in the propagation phase. Subjected to this intense heat flow, the vegetation will first dry out, then degrade into gaseous products (mainly a mixture of carbon monoxide, carbon dioxide and methane) and solid products (charcoal). This will result in two combustion phases: homogeneous in the gas phase between carbon monoxide, methane and oxygen in the air, heterogeneous between charcoal and oxygen.

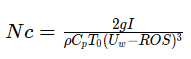

Two heat transfer mechanisms between the flames and the vegetation downstream of the flame front govern the spread of the fire: the radiation of hot gases [7] and especially soot particles present in the flame, heat exchanges by convection, i.e. by contact with hot gases which in certain circumstances can be pushed towards the vegetation still intact. The relative importance between these two modes of heat transfer depends mainly on the ratio between the two forces governing the flame and plume trajectory [8]: inertial forces due to wind action that tend to push the flame and hot gases in the direction parallel to the ground, Archimedes’ thrust due to the difference in density between the flame zone, the plume and ambient air, which tends to discharge hot gases vertically. The extent of Archimedes’ thrust obviously depends on the power of the plume, which in turn depends on the amount of fuel (biomass) on fire. The wind force alone does not explain the behaviour of a fire, what matters is the ratio between the two forces, gravity (plume) and inertia (wind), which can be assessed through a dimensionless number: the convective Byram number [9] which represents the power ratio between these two forces:

where g denotes gravity (9.81 m/s2), I denotes fire intensity (W/m), ρ (kg/m3) density, Cp (J/kg/K) specific heat, T0 (K) ambient air temperature, UW wind speed (m/s) and ROS (m/s) fire spread rate.

Two characteristic situations are at the origin of two modes of propagation of vegetation fires identified in the literature: (I) “wind driven fire” literally a fire pushed by the wind and (II) “feather dominated fire” a fire dominated by the effects of plume. In each of them, the consequences in terms of interaction between the flame front and the immediate environment are different. In case (I) the gas flow is directed downstream from the front and contributes to the convection heating of the vegetation, while in case (II) the heater is powerful enough to draw in fresh air downstream of the front; in this case the flame/vegetation energy transfer is essentially ensured by radiation. The more or less predictable nature of the flame front behaviour is strongly correlated with the more or less linear nature of the physical mechanism dominating the fire’s progression. If convection is dominant (regime I), the fire propagation rate will tend towards a more or less linear dependence on wind speed. If radiation is dominant (regime II), the highly non-linear nature of the heat flux emitted by the flame (Stefan-Boltzmann’s laws in T4, see footnote 7) associated with the fact that the flame front generates its own flow, will result in a relative decoupling between the propagation speed and the wind speed, and make it much more difficult to predict the fire’s behaviour.

3. Vegetation fires and forest/habitat interface

The probability of a fire and the preventive measures to be taken against this risk depend on the location. In a natural environment, within a national park for example, if the situation is in accordance with the fire regime that characterizes the ecosystem and if the safety of people and property is not affected, one may be tempted to do nothing (this is the “let’s burn” policy, literally let’s burn, implemented in the United States and elsewhere in some national parks), considering that we are dealing with a natural disturbance, as part of the normal functioning of a living ecosystem (some landscapes require fire to maintain themselves and renew species). In the case of a forest/habitat interface, on the outskirts of cities, we are very far from a natural process and in this case the safety of people and property becomes the first concern and we must intervene. Knowing that the efficiency limit of air assets for direct attack of a fire is around 7000 kW/m and that at full power it is not uncommon to detect powers of around 10 000 kW/m, or even to approach 100 000 kW/m (as during the black Saturday in Australia), it is easy to understand that as long as the weather situation (high temperature, strong wind, drought) that favoured the outbreak and spread of fire has not improved, it will be difficult to fully control the fire.

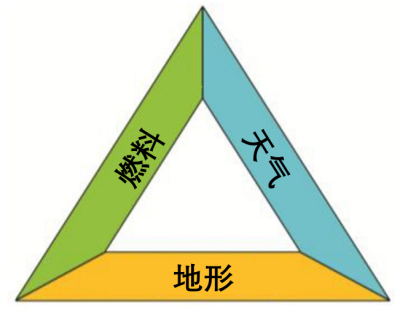

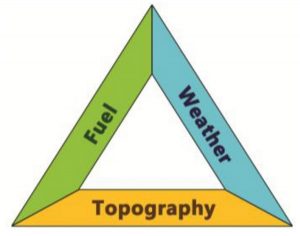

Professionals in charge of forest fire prevention and control (firefighters, foresters) work on two axes: early fire attack (option 1) and biomass reduction (option 2). Option 1 consists of pre-positioning ground and airborne firefighting capabilities when weather conditions exceed a certain critical threshold, with the aim of massively attacking any fire that emerges before it has time to develop and reach its maximum power level. This is the strategy implemented in particular in the departments of the South of France. For example, it is estimated that the time required before the first intervention in the Bouches du Rhône department is a few minutes. This approach requires enormous resources and remains suitable for relatively small territories (completely unsuitable for the large areas of the American West, for example). In addition, by preventing any low intensity fires, this policy will contribute to the accumulation of biomass on the ground, which will eventually lead to an increase in risk (one of the factors in the fire triangle, fuel).

Biomass reduction (option 2) can be achieved mechanically (brushing) or by prescribed burning. In both cases, this preventive approach requires upstream educational work with owners and local authorities to convince them of the effectiveness of these measures (fire triangle), which can also have some disadvantages such as cost, smoke, or the fact that it is not self-evident that fire can be a tool for forest fire prevention.

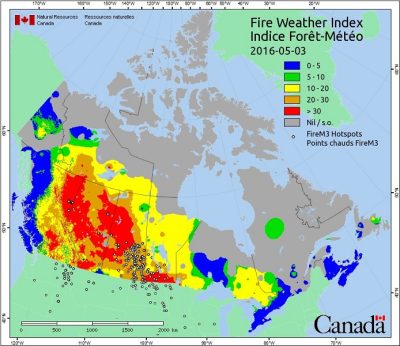

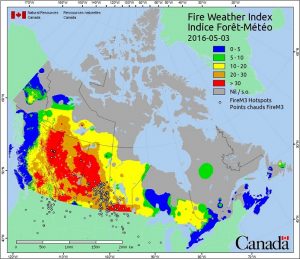

Preliminary risk assessment is an essential element, it is most of the time based on an empirical model, the “Fire Weather Index” (FWI), initially developed by the Canadian forestry services [10]. This risk index is constructed from an assessment of different water content indices at different depths in the soil based on the following four data: relative humidity and air temperature in the early afternoon, precipitation level in the last 24 hours and average wind speed. In France, this system has been adapted to the specific characteristics of the vegetation found on our territory, to produce a Forest Weather Index (FWI) every day during the summer period. The range of variation of this index is of course correlated to the power of the fires encountered; for example, it varies on a scale from 0 to 30 in Canada (Fort McMurray fire, which burned more than 600,000 ha in the state of Alberta in May 2016, was classified > 30) (see Figure 2 and 3) while the same scale varies from 0 to 20 in France.

From the data already available, it can be estimated that the risk of forest fires will increase very significantly in the near future, under the combined action of two factors: the increase in urbanization on the outskirts of cities and the development of forest/habitat interface areas, the impact of global warming on ecosystem vulnerability (temperature, rainfall, drought, insect attacks, etc.). The various reports produced by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have shown that the effects will be very significant in regions already heavily impacted by wildfires (boreal regions, Mediterranean areas) [11]. Nevertheless, even in a country with a temperate climate such as France, it is estimated that the fraction of territory that could potentially be affected by wildfires could grow by 30% by 2040 [12]. The increase in the means of control alone will not make it possible to cope with this increase in the level of risk.

References and notes

Cover photo. [Source : DivertiCimes]

[1] GIGLIO, L., RANDERSON J.T., van der WERF, G.R., KASIBHATLA, P.S., COLLATZ, G.J., MORTON, D.C., DEFRIES, R.S. (2010). Assessing variability and long-term trends in burned area by merging multiple satellite fire products, 7, 1171-1186.

[2] CHAPMAN, H.H. (1932). Is the longleaf type a climax ?Ecology, 13, 4, 328-334.

[3] WHELAN, R.J. (1995). The ecology of fire. Cambridge studies in ecology. Cambridge University Press.

[4] STEWART, O.C. (2002). Forgotten fires, natives americans and the transient wilderness. Ed. H.T. LEWIS and M.K. ANDERSON. University of Oklahoma Press.

[5] COHEN, J.D. (2008) The wildland-urban interface fire problem, a consequence of the fire exclusion paradigm. Forest History today, Fall 2008, 20-26.

[6] LARIS P. ,2013 Integrating land change science and savanna fire models in west Africa, Land, Vol.2(4), pp.609-636.

[7] GIOVANNINI A., BECHAT B (2012) Heat transfer, Cépaduès editions.

[8] of CHATELET E. (1756) Mathematical principles of natural philosophy translation from Latin into French of “Philosophiaenaturalisprincipiamathematica” (1687) I. Newton.

[9] BYRAM, G. (1959), in K. DAVIS (Ed.) Forest Fire Control and Use. McGraw-Hill, New York, 90-123.

[10] TURNER, J.A., LAWSON, B.D. (1978). Weather in the Canadian Forest Fire Danger Rating System. A user guide to national standards and practices. Victoria, British Columbia: Environment Canada, Pacific Forest Research Centre.

[11] LIU, Y., STANTURF J., GOODRICK S., (2010), Trends in global wildfire potential in a changing climate, Forest Ecology & Management, Vol.259, pp.685-697.

[12] Commissariat Général au Développement Durable, Le risque de feu de forêts en France, Etudes & documents, August 2011, Vol.45, 41p.

The Encyclopedia of the Environment by the Association des Encyclopédies de l'Environnement et de l'Énergie (www.a3e.fr), contractually linked to the University of Grenoble Alpes and Grenoble INP, and sponsored by the French Academy of Sciences.

To cite this article: MORVAN Dominique (February 7, 2019), Understanding and preventing wildfires, Encyclopedia of the Environment, Accessed July 27, 2024 [online ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/en/air-en/understanding-and-preventing-wildfires/.

The articles in the Encyclopedia of the Environment are made available under the terms of the Creative Commons BY-NC-SA license, which authorizes reproduction subject to: citing the source, not making commercial use of them, sharing identical initial conditions, reproducing at each reuse or distribution the mention of this Creative Commons BY-NC-SA license.